Faktenwissen

- Nachhaltigkeit muss sichtbar werden

- „Sieh mich – kauf mich“: viel Geld für Werbung

- Das Unterbewusstsein „sieht" mehr

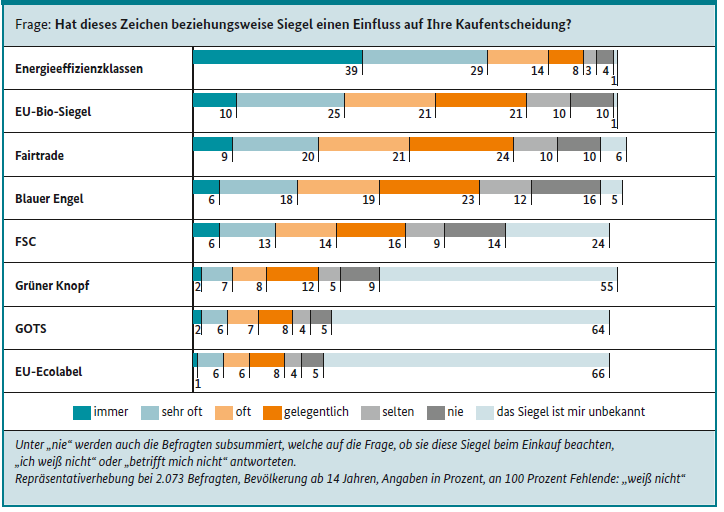

Ob eine Möhre frisch ist oder ein Kleidungsstück passt, können Konsument*innen leicht herausfinden. Ob die Möhre oder die Baumwolle ökologisch angebaut und unter fairen Arbeitsbedingungen geerntet wurde und ob bei der Herstellung der Kleidung Strom aus erneuerbaren Energien verwendet wurde, bleibt für das Auge unsichtbar. Informationen zu ökologischen und sozialen Aspekten von Produkten und Dienstleistungen - den so genannten Nachhaltigkeitseigenschaften - sind Konsument*innen häufig schwer zu finden und zu deuten. So bleib für viele Menschen im Alltag, wenn sie einkaufen gehen, schwierig zu beurteilen, ob ein Produkt wirklich nachhaltig ist. Allerdings hat sich das Informationsangebot zu den Umwelteigenschaften von Produkten (sogenannte Green Claims) durch die Verwendung von Umweltzeichen im Vergleich zu früher deutlich verbessert. Ein Beispiel dafür ist der staaltich kuratierte „Blaue Engel“. Als ältestes Umweltsiegel wurde es 1978 eingeführt. Die meisten Produkte sind jedoch nicht mit einem so anspruchsvollen Umweltzeichen versehen, sodass es nach wie vor ein großes Informationsdefizit über die Umweltauswirkung von Produkten gibt. Um Kaufentscheidungen stärker an den ökologischen und sozialen Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen zu orientieren, müssen diese Informationsangebote leicht sichtbar und verständlich, auch auch glaubwürdig und nachprüfbar sein. Denn, wie die Umweltbewusstseinsstudie von 2022 zeigt, orientieren sich die Menschen durchaus an Nachhaltigkeitssiegeln.

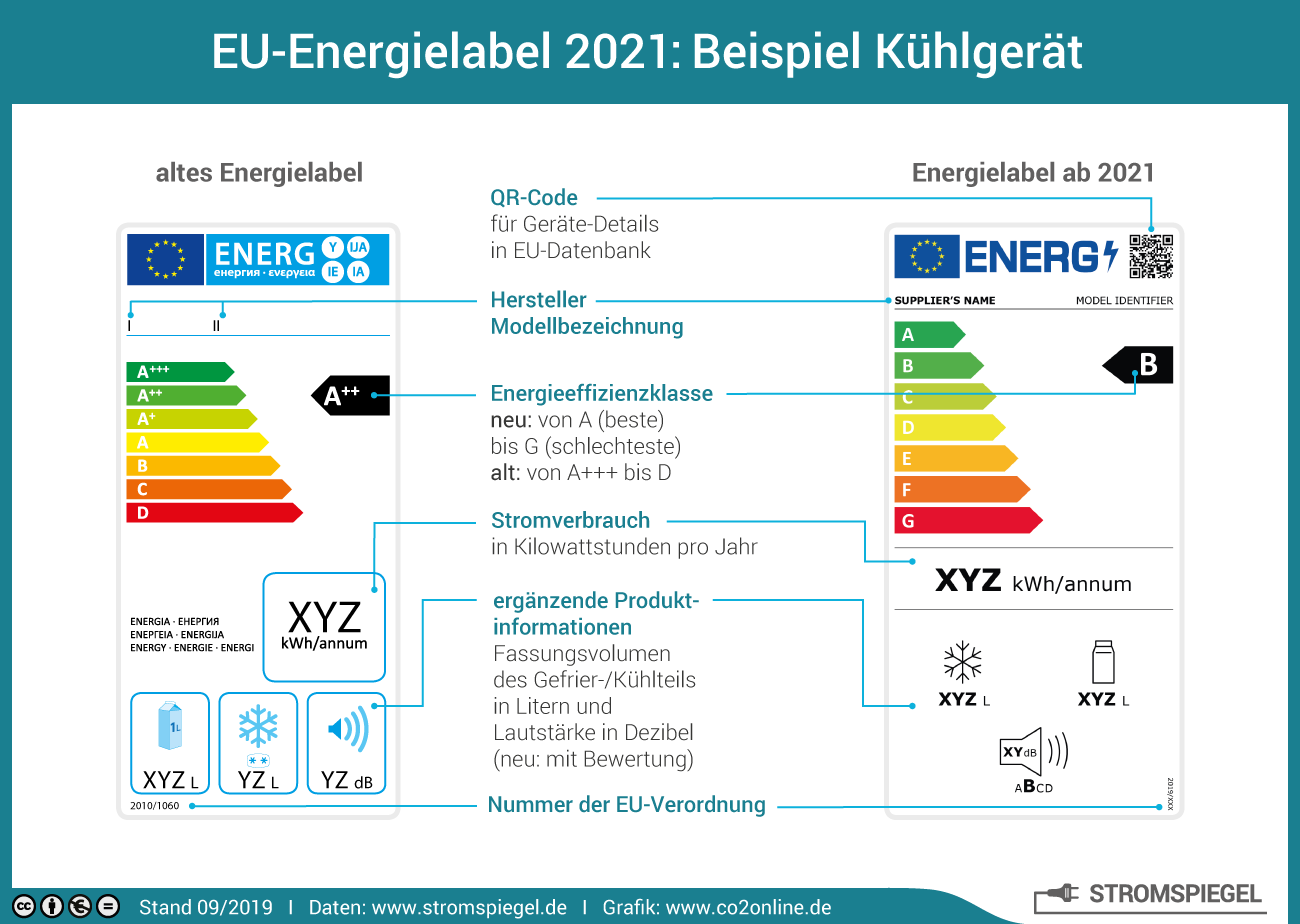

EU-Energielabel

Ein gelungenes und etabliertes Beispiel mit starker Außenwirkung ist das EU-Energielabel. Laut der EU-Kommission erkennen rund 93 Prozent und berücksichtigen 79 Prozent der europäischen Verbraucher*innen das EU-Energielabel beim Gerätekauf. Eingeführt wurde es im Jahr 1998. Was das Energielabel auszeichnet? Es ist gut erkennbar, es ist Pflicht und betrifft eine große Produktpalette von Auto bis Waschmaschine. Außerdem wurden die Energieeffizienzklassen im Verlauf der Jahre mehrmals überarbeitet und in ihrem Informationsgehalt für Verbraucher*innen verbessert. So wurde im März 2021 das Label für die meisten Haushaltsgeräte angepasst und sorgt seitdem für mehr Transparenz im Gerätevergleich. Die bewährten Klassen A bis G wurden wiederhergestellt (A+++ somit vermieden). Um Spielraum für Innovationen in der Produktentwicklung zu fördern, wir die Klasse A anfangs nicht vergeben. Bis 2030 sollen schließlich alle Produkte mit dem neuen Label versehen sein.

Neben den neuen Energieeffizienzklassen legte die EU-Kommission weitere Nachhaltigkeitsstandards bei Elektrogeräten fest. Dazu gehört beispielsweise die Reparatur- und Recycling-Fähigkeit, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Software und Reparaturanleitungen.

Damit sich nachhaltige Produkte verbreiten, müssen Konsument*innen sie nicht nur erkennen, sondern auch finden können – am besten an ihren gewohnten Einkaufsorten. Könnte Werbung intensiver für die Verbreitung noch wenig bekannter nachhaltiger Produkte genutzt werden?

Unternehmen wollen, dass ihre Produkte gesehen und gekauft werden. Sie geben deshalb viel Geld für Werbung aus. Laut einer Studie von research tools haben Stromanbieter 56 Millionen Euro in den Jahren 2016/2017 für Werbung im Bereich „Erneuerbare Energien“ ausgegeben und ihre Werbeausgaben dort um mehr als zwölf Millionen erhöht. Unternehmen reagieren zunehmend darauf, dass immer mehr Menschen Klima- und Umweltschutz als wichtig ansehen. Demzufolge fließt auch mehr Geld in die Werbung.

Im Vergleich dazu stehen Projekten in der Umweltbildung und -kommunikation geringe Summen zur Verfügung. Natur- und Umweltschutzverbände generieren ihre Einnahmen zum großen Teil aus Spenden. Greenpeace hatte 56 Millionen Euro (2016) und der BUND rund 20 Millionen Euro (2016) Spendeneinnahmen. Das klingt nach viel? Ist es aber nicht: Mit diesem Geld finanzieren die Verbände sehr viele und unterschiedliche Projekte, sodass sie nur einen geringen Teil zum Beispiel für die Kommunikation von nachhaltigem Konsums nutzen.

Deshalb ist es im Prinzip gut, wenn Ausgaben für Werbung zur „Umweltkommunikation“ werden, indem Unternehmen für ihre nachhaltigen Produkte werben, denn so verbreiten sie nachhaltigen Konsum: Supermärkte werben für Biolebensmittel, Ökostromanbieter für erneuerbare Energien oder Ökobanken für nachhaltige Geldanlagen. Laut einer Online-Befragung des Magazins „Utopia“ sind 82 Prozent Befragten offen für Inspiration und Werbung. 33 Prozent sagen, dass sie „voll und ganz“ der Aussage zustimmen, dass Werbung sie zum Kauf von nachhaltigen Produkten inspiriert, weitere 49 Prozent stimmen dem „eher“ zu.

Während Umweltbildung und -kommunikation das Ziel haben, Konsument*innen aufzuklären und damit zu bewussten, umweltfreundlichen Konsumentscheidungen zu motivieren, werden diese aber zu einem großen Anteil durch unterbewusste Einflussfaktoren bestimmt. Solche Einflussfaktoren sind Gewohnheiten (Welches Verkehrsmittel nutze ich täglich?), soziale Normen (Welche Mode ist angesagt?), Vergleiche (Welche Produkte kaufen meine Freunde?) oder Gefühle (Was tut mir gut?). Erfolgreiche Werbung berücksichtigt und adressiert deshalb diese unbewussten Entscheidungsgrößen.

Das Gleiche gilt aber auch für Umweltpolitik wie für uns selbst: Wenn wir bewusst die Entscheidungslogiken des Unterbewusstseins berücksichtigen und die Entscheidungssituationen so ändern, dass umweltfreundlichere Konsumentscheidungen „automatisch“, d. h. ohne intensives Nachdenken getroffen werden, können wir nachhaltigen Konsum dauerhafter und erfolgreicher in der Gesellschaft verankern. Das funktioniert im Großen, wenn z. B. mittels Steuerpolitik umweltfreundliche Produkte günstiger, umweltschädliche Produkte teurer werden. Oder wenn gut ausgebaute Radwege in einer Stadt es Bürger*innen erleichtern, das Fahrrad anstelle des Autos zu nehmen.

Es funktioniert aber auch im Kleinen: Werden zum Beispiel Obst und Salate in einer Kantine auf Augenhöhe positioniert oder an der Warteschlange zur Kasse, greifen die Angestellten eher zu, als wenn Obst und Salate einen anderen Standort haben. Oder wenn im Drucker das doppelseitige Drucken als Standardkonfiguration voreingestellt ist. Es gibt noch viele Beispiele dafür, wie das unbewusste Verhalten von Konsument*innen beeinflusst werden kann. In der Fachsprache wird das Nudging genannt, wenn Menschen quasi in ein Verhalten „gestupst“ werden, ohne dass sie dazu verpflichtet werden. In dem oben genannten Beispiel greifen die Menschen zum Salat, weil ihnen die Entscheidung erleichtert wird.

Es geht demnach nicht nur darum, nachhaltigen Konsum möglichst sichtbar und zur bewussten Entscheidung zu machen, sondern – im Gegenteil – auch darum, die Entscheidungssituationen so zu gestalten, dass wir uns unterbewusst bzw. automatisch für nachhaltige Konsumoptionen entscheiden. Auf diese Weise kann nachhaltiger Konsum zum Standard werden.

Kritisch nachgedacht

- "Den meisten geht nur ums Prestige."

- "Werbung kann man doch nicht trauen."

- "Weniger Konsum ist mehr Umweltschutz."

Ob Hybridauto, Fair-Trade-Jeans oder Solaranlage: Den meisten geht es beim nachhaltigen Konsum doch gar nicht um die Umwelt, sondern nur um das Prestige. Grüner Lifestyle ist nur ein Statussymbol?

In der Tat gibt es – nicht nur beim nachhaltigen Konsum – immer wieder Menschen, die bei dem Spruch „Tue Gutes und rede darüber“ vor allem an das Reden und das eigene Prestige denken. Das kann aber kein Argument gegen das Tun des Guten sein.

Gerade umweltbewusster Konsum braucht Vorreiter und Menschen, die sich zeigen und ihre Konsumentscheidungen sichtbar machen – egal, was andere darüber denken. Häufig genug bedeutet Umwelthandeln das Gegenteil von Prestige, weil man sich erst mal gegenläufig zum Trend bewegt. Denken wir zum Beispiel an die „Müsli-Ökos“ in den 1980ern oder an die Anfänge der veganen Bewegung.

Deshalb denken wir: Es ist gut, wenn gesellschaftsdienliches Verhalten im allgemeinen und nachhaltiger Konsum im Besonderen auch mit einem positiven Image einhergeht. Wir dürfen uns durchaus gut fühlen, wenn wir Gutes tun. Es liegt dann an jedem Einzelnen darauf zu achten, dass das notwendige Reden über das Tun des Guten nicht zur Angeberei verkommt.

Egal, ob grüne oder konventionelle Werbung – sie reduziert Menschen auf reine Konsument*innen.

Viele Menschen vertrauen Werbung nicht. Werbung spielt mit plakativen Botschaften, setzt Impulse sowie Anreize und triggert Emotionen, mit denen Menschen Marken und Produkte verbinden sollen. Sachliche Informationen spielen eher eine Nebenrolle. Doch Menschen lassen sich kein X für ein U vormachen – also ist Glaubwürdigkeit ebenso ein Kriterium für gute Werbung.

Jedoch ist Werbung Kommunikation und bewegt Menschen zum Weitersagen, Empfehlen und miteinander teilen. So gesehen vertrauen wir ständig Werbung. Findet eine Freundin ein Buch besonders gut, das sie aus der Werbung kennt oder hat ein Freund eine Haarseife ausprobiert, mit der er sehr zufrieden ist, dann erzählen sie es ihren Freund*innen weiter.

Wir denken: Ein kritischer Blick auf die Werbebotschaft ist immer nötig. Werbung macht Marken und Produkte bekannt. Ob die Produkte halten, was sie versprechen, sollten Konsument*innen prüfen. Vertrauenswürdige Siegel können dabei helfen. Werbung kann immer nur eine Informationsquelle von vielen sein.

Wir brauchen nicht mehr Ökoprodukte, sondern weniger Konsum – und damit auch weniger offensive Werbung.

Ja, weniger Konsum wäre gut. Man kann zurecht fragen: Was nützen energieeffiziente Geräte, gedämmte Häuser oder Recyclingpapier, wenn wir immer mehr davon konsumieren und mit dem Mehr an Ressourcen, Energie und Müll die Einsparungen wieder zunichtemachen? Es gibt immer wieder Menschen und Gruppen, die eine solche Lebensweise mit weniger Konsum („Lifestyle of Voluntary Simplicity“) versuchen umzusetzen.

Aber die Erfahrung zeigt, dass freiwillige Verzichtsappelle nur wenig Breitenwirkung entfalten können. Menschen, die bewusst verzichten, werden häufig als Spaßbremsen wahrgenommen. Das Nicht-Konsumieren bleibt meist unsichtbar, hat keine Lobby und verharrt in der Nische. Umgekehrt sind viele Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen bisher stark auf „Konsumwachstum“ ausgerichtet.

Deshalb denken wir: Es braucht beides – weniger bzw. anderen Konsum verbunden mit der Diskussion über wachstumsunabhängigere Wirtschaftsstrukturen ebenso wie mehr nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. Wir brauchen nachhaltige Alternativen, die eine niedrige Hemmschwelle besitzen, auch Spaß machen und zum sichtbaren Trend für den Massenmarkt werden können. Wichtig ist dabei, dass nachhaltige die nicht nachhaltigen Angebote ersetzen und nicht zusätzlich dazu kommen. Deshalb betrachtet z. B. der Konsumindikator der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie die Marktanteile von grünen Produkten und nicht deren Umsatzvolumen.

Konsumverhalten verstehen

Boomt der nachhaltige Konsum in Deutschland? Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Denn nachhaltiger Konsum beinhaltet zum einen viele unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen – von Biolebensmitteln über energiesparende Waschmaschinen bis hin zur Hausdämmung und zum Teilen ungenutzten Wohnraums. Zum anderen konsumiert jede*r unterschiedlich viel Fleisch oder Strom, sodass ebenso Konsumniveaus eine Rolle spielen.

Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Fachrichtungen wie der Ökonomie, Soziologie und den Umweltwissenschaften nutzen Marktbeobachtungen und Meinungsumfragen, um die Wirkung und Veränderung von Konsum und Konsumverhalten sichtbar zu machen. Die Ergebnisse helfen dabei, Politikmaßnahmen sowie das Erreichen der nationalen und globalen Nachhaltigkeitsziele zu überprüfen. Auch können die Ergebnisse wichtige Anzeichen für Politik und Wirtschaft sein. Zum Beispiel, ob Bürger*innen bereit sind, eine ökologische Politik mitzutragen oder mehr umweltfreundliche Produkte zu kaufen. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Instrumente vor.

Werbung macht’s – Grünes Marketing versus Greenwashing

Werbung kann helfen, nachhaltige Produkte für viele sichtbar zu machen. Natürlich dient sie in erster Linie der Absatzförderung des Herstellers. Sie kann aber auch dazu beitragen, dass die Verbraucher*innen die Umweltauswirkungen ihrer Konsumentscheidungen kennen und verstehen lernen. Adressiert an ausgesuchte Zielgruppen spricht Werbung außerdem die Emotionen der Menschen an und beeinflusst ihre Einstellungen.

Im Alltag ist es meist gar nicht einfach, ehrlich gemeintes grünes Marketing und Greenwashing zu unterscheiden. Denn das Hervorheben und Überhöhen positiver Botschaften ist schließlich das Wesen der Werbung. Doch wann handelt es sich um grünes Marketing und wann um irreführendes Greenwashing? Wir helfen, zu unterscheiden.

Grünes Marketing

Ehrliches Green Marketing kann dazu beitragen, Umweltfreundlichkeit begehrenswert zu machen und die Lust auf nachhaltigen Konsum zu steigern. Daran ist grünes Marketing erkennbar:

- Das Produkt enthält klare Informationen. Zum Beispiel, wie viel Strom etwas braucht, ob es aus recycelten Materialien gemacht ist oder ob man es leicht reparieren kann. Es hilft auch, wenn diese Informationen in Bezug auf den Nutzen eines Produkts stehen, damit man die Umweltfreundlichkeit mit anderen Produkten vergleichen kann (z.B. Energieverbrauch pro Waschgang).

- Es werden weiterführende Informationen angeboten, zum Beispiel im Internet, die erklären, ob der behauptete Umweltvorteil wirklich stimmt.

- Dazu sollten die Anbieter auch darlegen, wie wichtig der grüne Aspekt für die ökologische Gesamtbetrachtung des betreffenden Produkts ist. Um sicherzustellen, dass ein Produkte nicht an anderer Stelle der Umwelt schadet, müssen neben der Gebrauchsphase auch Rohstoffgewinnung, Herstellung und Entsorgung berücksichtigt werden.

Grünes Marketing kann helfen, Produkte mit besseren Umwelteigenschaften sichtbar zu machen, ihnen einen Marktvorteil gegenüber weniger umweltfreundlichen Alternativen zu verschaffen und Umweltauswirkungen des Konsums zu reduzieren. Es kann aber auch zu "unnötigem" Mehrkonsum anregen.

Greenwashing

Werbung kann aber auch täuschen und verwirren: Falsche und irreführende Aussagen über die ökologischen Eigenschaften eines Produkts werden als "Greenwashing" bezeichnet. Eine solche Werbung wäscht im übertragenen Sinne die Umweltschädlichkeit eines Produktes rein oder hüllt ein grünes Mäntelchen darüber. Daran ist Greenwashing erkennbar:

- Ein Produkt wird als "klimaneutral" oder "recyclingfähig" beworben, ohne klare Angaben zur Vermeidung klimaschädlicher Auswirkungen und konkreten Recyclingmaßnahmen zu machen. Beispiel: Eine "biologisch abbaubare" Dose macht Skiwachs mit langlebigen und gefährlichen Flourverbindungen (PFAS) nicht umweltfreundlich. Auch Aussagen wie "frei von ... " sind irreführend, wenn statt einer verbotenen Chemikalie eine ähnliche Substanz enthalten ist, die nur knapp der gesetzlichen Beschränkungen entgeht. Beispiel: Ein Produkt wird "BPA-frei" beworben, aber lediglich durch BPS oder BPF ersetzt.

- Auf dem Produkt steht "grün" oder "klimaneutral", Begründungen fehlen jedoch. Ohne Nachweis der Prüfung durch unabhängige Gutachten ist solche eine Werbeaussage nicht mehr als heiße Luft.

- Es werden Phantasieworte und bunte Bilder anstelle klarer Informationen verwendet. Ein bisschen "eco" und grüne Blätter als Dekoration machen zum Beispiel ein Waschmittel nicht umweltfreundlicher, solange nicht klar ist, ob es aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt wird oder energiesparendes Waschen ermöglicht.

- Eine Getränkeflasche wird als "kreislauffähig" beworben, ohne dass ein sinnvolles Rücknahmesystem zur Verfügung steht.

- Selbstverständlichkeiten werden beworben. Die 100 prozentige biologische Abbaubarkeit von Tensiden in Waschmitteln. Hierbei handelt es sich um eine gesetzliche Vorschrift und keine besondere Umweltfreundlichkeit.

- An Werbung, die auf Assoziationen und Gefühle setzt, ohne explizite Umweltaussagen. Beispiel: Ein Videoclip, der einen Offroad-SUV vor einer Bergkulisse zeigt, suggeriert Naturverbundenheit.

Unternehmen nutzen auch die Möglichkeit, ihre Produkte über Influencer*innen oder Greenfluencer*innen zu bewerben, um ihren Produkten mehr Glaubwürdigkeit zu geben.

Influencer*innen bewerben Nachhaltigkeit

Auch nachhaltige Unternehmen lassen ihre Produkte von Instagram- und Youtube-Stars bewerben, um vor allem junge Zielgruppen zu erreichen. Sie werden dafür bezahlt, dass sie in ihren Blogartikeln, Videos und Foto-Posts Produkte präsentieren. Influencer*innen genießen bei ihren Fans großes Vertrauen, weil sie als authentisch gelten. Das Stichwort ist Authentizität. Doch genau die hat zwei Seiten.

Zum einen sind Influencer*innen für Unternehmen sehr interessant, gerade weil sie Einblicke in ihr Privatleben geben und dadurch sehr authentisch wirken. Immerhin erreichen Influencer*innen – je nachdem welchen Themen sie präsentieren–, eine Fangemeinde aus teils mehr als einer Million Followern. Nachhaltigkeitsinfluencer*innen kommen bisher noch auf weniger Fans.

Zum anderen kann die Bezahlung für Nachhaltigkeitsinfluencer*innen auch ein Nachteil sein. Ihre Glaubwürdigkeit lebt davon, dass sie die Produkte aus Überzeugung empfehlen – und nicht, weil sie Geld dafür erhalten. Gesetzlich ist zwar vorgeschrieben, dass die Werbung kenntlich gemacht werden muss. Doch das trägt nicht zwangsläufig zur Glaubwürdigkeit bei. Manche Menschen sehen einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Werbung.

Deutlich wird, Greenwashing ist schwer zu erkennen, da seine Spielarten und Ausprägungen sehr vielfältig sind. Damit Verbraucher*innen künftig besser zu einer nachhaltigen Konsumweise beitragen können, hat die Europäische Union Richtlinien erlassen, um Greenwashing zu verhindern.

Verbraucher*innen stärken - Gesetzliche Regelungen

Anfang 2024 erließ die Europäische Union die "Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere Informationen" (EU 2024/825). Umwelteigenschaften von Produkten müssen nun verlässlicher, vergleichbarer und nachprüfbar sein. Aussagen wie "grün" oder "öko" ohne Begründung sind ab 2026 nicht mehr zulässig. Auch Nachhaltigkeitssiegel von nicht zertifizierten Prüfstellen werden verboten.

Verbraucherverbände nutzen Klagemöglichkeiten

Der neuen rechtlichen Regelungen vorausgegangen sind Klagen von Verbraucherverbänden gegen Greenwashing. So konnte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bewirken, dass mehrere Händler die Aussage "klimaneutral" von ihren Produkten entfernen, nachdem sie nicht nachweisen konnten, dass die Emissionen wirklich kompensiert worden sind. Auch die Verbraucherzentrale nutzte die Klagemöglichkeit gegen eine Fondsgesellschaft, die die Nachhaltigkeitskriterien ihrer "grünen" Fonds nicht eingehalten hat.

Unternehmen nutzen grünes Marketing, um ihren Produkten und Dienstleistungen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Damit erzielen sie Gewinne, täuschen jedoch die Konsument*innen. Vertrauen in Label und Nachhaltigkeitssiegel kann durch diese Praxis jedoch sinken und wirkt sich auch auf glaubwürdige Siegel aus. Mit diesen Klagen trugen Verbraucherschutzorganisationen dazu bei, dass das Thema Greenwashing in Zukunft mehr im Fokus steht.

NGOs entlarven Werbelügen

Um sich gegen Etikettenschwindel zur Wehr zu setzen, werden Werbelügen öffentlichkeitswirksam entlarvt. Die NGO foodwatch verleiht zum Beispiel jährlich den Goldenen Windbeutel an Hersteller der Nahrungsmittelindustrie. Explizite Umweltlügen deckt die Deutsche Umwelthilfe auf und vergibt den Goldenen Geier an Unternehmen, die Greenwashing betreiben. Ziel ist es, falsche Werbeversprechen zu identifizieren und mittels breiter Aufmerksamkeit Druck auf die Unternehmen zu erzeugen. Immer wieder konnten dadurch Veränderungen eines Produkts erreicht werden.

Unser Fazit: Ob klassische Plakatwerbung, Filmclips, Posts auf Instagram oder Blogartikel – Werbung darf und soll auch Spaß machen. Werbung kann die Sichtbarmachung und Verbreitung von nachhaltigen Produkten unterstützen. Dennoch ist eine kritische Betrachtung zum Beispiel durch Umweltverbände und Verbraucherzentralen ebenso wichtig wie rechtliche Regelungen, die Werbelügen verbieten. Zudem sollten Verbraucher*innen Werbebotschaften kritisch hinterfragen.

Sehen und gesehen werden

Jede*r kann durch sein umweltbewusstes Handeln dazu beitragen, dass sich nachhaltiger Konsum verbreitet. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass die Handlungen für andere erkennbar sind. Sichtbare Handlungen sind Signale, die andere zum Nachahmen motivieren können. Nachhaltige Konsumhandlungen sind sehr vielfältig und entfalten somit eine unterschiedliche Außenwirkung. Wir stellen Ihnen einige Beispiele vor:

Die Solaranlage auf dem Dach oder ein Lastenrad vor dem Haus sind Zeichen und Verhaltensspuren nachhaltiger Taten, die zum Nachahmen “anstiften”. Sei es beim Hausnachbarn, der die Solarpanels sieht und im Gespräch erfährt, dass sich die Kosten für Photovoltaik-Anlagen laut Umweltbundesamt drastisch gesenkt haben – seit 2000 um mehr als 90 Prozent. Oder sei es die Nachbarin, die sich über Carsharing informiert. Oder ein anderes Beispiel: Niki Harré, die Autorin von »Psychology for a Better World« legt jeden Morgen ihren Fahrradhelm demonstrativ auf ihren Büroschreibtisch, damit er anderen Menschen ihre nachhaltige Verkehrsmittelwahl signalisiert.

Die Solaranlage auf dem Dach zieht sogar noch weitere Kreise in Ihrer Außenwirkung. Die Eigenproduktion von Strom nehmen konventionelle Stromanbieter wahr, zudem finanzieren Sie mit dem Kauf einer Solaranlage eine Unternehmerlobby, die ein Interesse an einer Politik für erneuerbare Energien besitzt.

Manche Handlungen sind hingegen für andere unsichtbar, wie etwa das Energiesparen im Haushalt. Das Abschalten des Stand-by-Modus an Elektrogeräten ist zwar ein erster sehr kleiner Schritt, doch für andere Menschen kaum wahrnehmbar. Bezieht ein Haushalt jedoch zertifizierten Ökostrom, kann dies von Stromanbietern als Marktsignal erkannt werden. Hat man eine Solaranlage auf dem Hausdach, sehen es sogar nicht nur die Nachbarn. Genauso kann der Bioladeneinkauf als Marktsignal erkannt werden und zu mehr Werbung für nachhaltige Produkte der Supermärkte und Bioläden führen, um noch mehr Kund*innen anzusprechen.

Von Wirkung, Role Models und Mut

Wie kann jede*r Einzelne ihre/seine Umwelt positiv beeinflussen und Nachahmungseffekte durch Sichtbarkeit erzeugen?

In der Psychologie hat sich soziales Modellverhalten als erfolgreiche Strategie erwiesen, um umweltbewusstes Verhalten zu fördern. Das bedeutet, einen nachhaltigen Lebensstil vorzuleben. Vorbilder oder auch Role Models sind wichtige Lotsen für eine Verbreitung nachhaltiger Lebensweisen zum Beispiel über die Medien, in der eigenen Schule oder unter Freund*innen. Sie vermitteln Orientierung, bestärken im Tun und liefern Inspiration.

Das Vorbild kann sowohl eine berühmte Person des öffentlichen Lebens als auch jede*r von uns sein. Viele Menschen finden in ihrem eigenen sozialen Umfeld ihre Vorbilder. Gleichaltrige Lehrer*innen, Sporttrainer*innen, Nachbar*innen oder politisch engagierte Menschen können einen Eindruck davon vermitteln, wie man nachhaltige Lebensweisen sichtbar machen und andere mitnehmen kann. Doch Role Model sein, heißt auch, sich erkennen zu geben. Das erfordert Mut und bedeutet mitunter, seine Komfortzone zu erweitern – ohne die Gewissheit, dass die Sichtbarkeit auf positive Resonanz bei anderen stößt.

Handlungsempfehlungen

Wie machen Sie Ihr umweltbewusstes Handeln sichtbar?

Greenpeace Aufkleber auf dem Briefkasten oder eine Solaranlage auf dem Dach? Wählen Sie einen Typ aus!

Learnings

- 1. Nachhaltiger Konsum braucht Sichtbarkeit, damit er sich verbreiten kann.

- 2. Werbung kann helfen, um nachhaltigen Konsum sichtbarer zu machen und zu verbreiten.

- 3. Ein kritischer Blick ist wichtig, um Greenwashing zu erkennen.

- 4. Jede*r kann seine nachhaltige Lebensweise sichtbar machen.

- 5. Jede*r kann ein Role Model werden.

- 6. Die Wissenschaft nutzt Meinungsumfragen und Marktzahlen, um nachhaltigen Konsum sichtbar zu machen.

- 7. Politik und Wirtschaft nutzen die Ergebnisse, um Hemmschwellen zu erkennen und Maßnahmen abzuleiten.

Literatur

-

Verwendete Literatur zum Nachschlagen

Faktenwissen

- Klimaneutrale Regionen. Broschüre „Mit Klimaneutralität zum nachhaltigen Konsum: Ideen für Klimaschutzkommunen und -regionen“, S. 5 /6

- Felser, Georg. (2015). Zur Psychologie der Kaufentscheidung. 10.1007/978-3-642-37645-0_9.

- Studie: Bekanntheit des EU-Energielabels

- Werbemarktanalyse Stromanbieter 2018

- Utopia: Das gute Leben – Studie über nachhaltigen Konsum und bewusste Konsumenten (2017)

- Thorun, C. et al. (2017): Nudge-Ansätze beim nachhaltigen Konsum. Ermittlung und Entwicklung von Maßnahmen zum „Anstoßen“ nachhaltiger Konsummuster. UBA (Hrsg.).

Konsumverhalten verstehen

- Hirsch, Darya & Terlau, Wiltrud. (2015). Sustainable Consumption and the Attitude-Behaviour-Gap Phenomenon - Causes and Measurements towards a Sustainable Development. International Journal on Food System Dynamics. 6. 159-174.

- Indikator: Umweltfreundlicher Konsum (Umweltbundesamt)

- Destatis. Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatorenbericht 2018

- BÖL,Branchenreport2024–ökologische-Lebensmittelwirtschaft

Werbung macht's - Grünes Marketing vs Greenwashing

- Öko-Institut: Greenwashing vermeiden, Ecodesign stärken – Herausforderungen für die Unternehmens- und Verbraucherkommunikation (2024). UBA (Hrsg.) demnächst veröffentlicht

Sehen und Gesehen werden

- Bilharz, M., Fricke, V. (2011): Konsum und gesellschaftlicher Wandel: Das „Großgedruckte“ beachten. In: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (ZEP), 34. Jg., H. 4, S. 9-12.

- Bilharz, Michael (2008): Key Points nachhaltigen Konsums. Ein strukturpolitisch fundierter Strategieansatz für die Nachhaltigkeitskommunikation im Kontext aktivierender Verbraucherpolitik, Marburg, S. 193.

Wirkung, Role Models und Mut

- Steg, L. & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behavior: An integrative research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29, 309–317.

- Hamann, K., Baumann, A., Löschinger, D. (2016). Psychologie im Umweltschutz, Handbuch zur Förderung nachhaltigen Handelns. oekom verlag, S. 52-53.

- Bilharz, Michael (2008): Key Points nachhaltigen Konsums. Ein strukturpolitisch fundierter Strategieansatz für die Nachhaltigkeitskommunikation im Kontext aktivierender Verbraucherpolitik, Marburg, S. 194

Handlungsempfehlungen

- Umweltbundesamt: Bilharz, M. (2015): Klimaneutral leben. Verbraucher starten durch beim Klimaschutz.