Faktenwissen

- Kommunikation schafft Akzeptanz

- Kommunikation alleine schafft noch keine Akzeptanz

- Alarmismus führt zu Überforderung und Resignation

Politische Maßnahmen im Bereich des nachhaltigen Konsums berühren unseren Alltag, unser tägliches Leben. Neue klima- und umweltpolitische Vorschriften stoßen in der Gesellschaft immer wieder auf Empörung und Widerstand, insbesondere wenn sie das Alltagsverhalten und Kaufentscheidungen betreffen. In den Bereichen Mobilität und Ernährung ist die Akzeptanz von Lebensstil-Veränderungen sogar noch geringer als in anderen Konsumbereichen: Wie bewegen wir uns fort? Wie ernähren wir uns? Dies sind Fragen, die sehr stark mit unseren eigenen Routinen und sozialen Wertvorstellungen verknüpft sind.

Studien zeigen, dass eine gute Kommunikation von umweltpolitischen Maßnahmen und Instrumenten wichtig ist, um die Notwendigkeit und Wirksamkeit einer politischen Maßnahme zu erläutern und Konsument*innen die Möglichkeit zu bieten, sich sachlich mit einem Thema auseinander zu setzen. Bürger*innen, die in den Entscheidungsprozess einbezogen werden und klare Informationen über die Vorteile und Notwendigkeiten nachhaltiger Politiken erhalten, sind eher bereit, diese zu unterstützen.

Deshalb halten wir fest: Transparente und partizipative Kommunikation erhöht das Vertrauen in politische Entscheidungen und fördert somit die Akzeptanz für Maßnahmen.

Die gesellschaftliche Akzeptanz von Konzepten, politischen Maßnahmen und Instrumenten im Bereich des nachhaltigen Konsums hängt also unter anderem davon ab, wie diese in der Öffentlichkeit kommuniziert werden (siehe Fakt 1). Gleichzeitig sind aber andere Aspekte wichtiger dafür, ob eine politische Maßnahme akzeptiert wird. In der Forschungsliteratur werden als wichtigste Aspekte, die die Akzeptanz beeinflussen, folgende Punkte genannt:

- Persönliche Einschränkungen und Kosten durch die Maßnahme: Dabei gilt: Im Allgemeinen werden Maßnahmen, die auf ein effizienteres Verhalten in wenigen Situationen abzielen (wie beispielsweise die sparsame Nutzung von Plastiktüten) leichter akzeptiert als solche, die persönliche Einschränkungen im alltäglichen Verhalten (beispielsweise weniger Fleischkonsum) erfordern.

- Gerechtigkeit der Maßnahme: Die Fairness wird beispielsweise bei dem politischen Instrument eines CO2-Preises rege diskutiert. Wer wird besonders stark belastet? Wie kann Klimapolitik zum Beispiel durch Förderprogramme und Klimageld sozialverträglich gestaltet werden, sodass auch Zielgruppen mit geringem Einkommen von Umweltpolitik profitieren?

- Gerechtigkeit im politischen Verfahrensprozess: Das Halten von Wahlversprechen, eine Kontinuität in Entscheidungsprozessen sowie eine offene Kommunikation tragen zu einer höheren Akzeptanz von Maßnahmen bei. Auch die Einbeziehung von Bürger*innenräten zählt dazu, insbesondere, wenn sich die Öffentlichkeit über diese Gremien gut informiert fühlt.

- Relevanz und erwarteter Erfolg der Maßnahme. Die wahrgenommene Wirksamkeit einer Politikmaßnahme steigert die Akzeptanz einer Maßnahme. Die reale und wahrgenommene Wirksamkeit können dabei aber voneinander abweichen.

Auch führen kommunikative Interventionen (so zum Beispiel Aufklärung und Informationskampagnen) nicht zwingend zu umweltfreundlichem Verhalten. Auf eine bestimmte Einstellung folgt nicht automatisch die Motivation, dazu passende Handlungs- oder Verhaltensweisen auszubilden. Weitere Faktoren kommen ins Spiel: Routinen, soziale Normen wie Verhaltensweisen der „Peer Group“, zum Beispiel „die anderen Fliegen auch in den Urlaub“. Dies bezeichnen Forscher*innen auch als „kognitive Dissonanz“.

Deshalb halten wir fest: Kommunikation per se schafft noch keine Akzeptanz von politischen Maßnahmen, sondern kann vielmehr durch Informationen, Austausch und Aufklärung die oben genannten Punkte transparent machen. Sie wirkt also gewissermaßen als „Verstärker“. Die Fairness und die Relevanz einer politischen Maßnahme müssen also gegeben sein und kommunikativ vermittelt werden.

Klimakommunikation und Nachhaltigkeitskommunikation bewegen sich auf einem schmalen Grat: Einerseits müssen sie Dringlichkeit und den Handlungsbedarf klar und realitätsnah vermitteln, ohne die Situation zu beschönigen. Andererseits zeigen Studien, dass ein einseitiger Fokus auf Katastrophenszenarien das Risiko erhöht, dass Menschen sich emotional zurückziehen und das Gefühl der Ohnmacht empfinden.

Wissenschaftler*innen der Universität Durham kamen zu dem Ergebnis, dass sich durch grafische Abschreckungsmaßnahmen auf Fleischprodukten der Fleischverzehr von Verbraucher*innen generell senken lassen könnte. Hierzu legten die Forschenden einem Teil ihrer Proband*innen Bilder von mit Warnhinweisen versehenen Fleischprodukten vor. Diese bezogen sich auf jeweils eine bestimmte Auswirkung von Fleischkonsum: gesundheitliche Probleme, Folgen für Umwelt und Klima sowie für ein erhöhtes Pandemie-Risiko. Anschließend mussten die Versuchspersonen zwischen verschiedenen Gerichten wählen. Personen, die zuvor Bilder und Warnhinweise gesehen hatten, entschieden sich in der Folge etwas seltener für Fleischgerichte – insgesamt ging die Auswahl von Fleischgerichten in dieser Untersuchungsgruppe um 7-10% zurück.

Die Mehrheit der Studien kommt aber zu dem Ergebnis, dass man mit Schockbildern und Alarmismus nicht mehr Bewusstsein und klimafreundliches Verhalten erreicht. Ganz im Gegenteil: Sie führen zu einem Ohnmachtsgefühl und damit zu abblockenden Reaktionen und Verdrängung. Das liegt darin begründet, dass negative Gefühle im menschlichen Stammhirn verankert sind, das schneller reagiert als der sogenannte präfrontale Cortex, welcher für das rationale Denken und Planen zuständig ist. Wird also ein Gefühl wie Angst ausgelöst, wird dem Körper der Drang nach Kampf, Flucht oder Erstarren signalisiert. Tatsächlich ist sich die Forschung uneins, wieviel auch emotional vermittelte Information über Risiken notwendig und wieviel Alarmismus schlecht für eine Klima- und Nachhaltigkeitskommunikation ist, die Menschen zum Handeln bewegen soll. Es sollten also immer mögliche Lösungspfade vorgeschlagen werden. Haben wir das Gefühl, mit unseren Handlungen etwas bewirken zu können, sind wir viel eher bereit, klimafreundlich zu leben oder uns für Klimaschutz einzusetzen.

Deshalb halten wir fest: Katastrophenszenarien und Schocknachrichten über den Klimawandel lösen häufig das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Passivität aus. Nachrichten, die konkrete Handlungsoptionen sichtbar machen, regen hingegen eher Handlungsbereitschaft an.

Kritisch nachgedacht

- “Wir müssen die Menschen einfach noch besser informieren, dann werden sie ihr Verhalten auch ändern.”

- „Kommunikation bringt doch nichts. Es braucht gerechte politische Maßnahmen“

- “Konflikte, Streit und Shitstorms - da sag ich lieber gar nichts mehr”

Wir haben oben gesehen, dass kommunikative Interventionen (zum Beispiel Kampagnen für eine energetische Sanierung) das Verhalten beeinflussen können. Gleichzeitig kommen aber viele andere Faktoren wie Routinen und Aufwand zum Tragen, die auch eine Rolle spielen. Viele nachhaltige Konsumentscheidungen (zum Beispiel, den öffentlichen Nahverkehr zu wählen anstatt des Autos, den Nachtzug anstelle des Fliegers, …) erfordern auch die notwendigen Rahmenbedingungen, beispielsweise eine vorhandene Nachtzugverbindung, sodass Kommunikation allein hier wenig bewirken kann. Verhaltensänderungen lassen sich am ehesten durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen erreichen. Diese müssen in der Umsetzung kommunikativ begleitet werden.

Über die Verbesserung der Infrastruktur, Fördermittel, Preissignale oder Ge- und Verbote muss die Politik entscheiden.

Der „Werkzeugkoffer der Politik“ lässt sich grob in sechs unterschiedliche Instrumenten-Typen gliedern:

Die staatliche Eingriffstiefe von kommunikativen, verhaltensorientierten und kooperativen Instrumenten wie Labels, Kampagnen, Selbstverpflichtungen ist geringer als bei den anderen Instrumenten, daher sind sie in der Regel einfacher einzuführen. Dagegen weisen harte Instrumente wie verbindliche Produkt- oder Produktionsstandards und ökonomische Anreize wie Steuern für nicht-nachhaltiges Verhalten eine größere Eingriffstiefe auf.

Deshalb denken wir: Kommunikation darf nicht überschätzt werden. Es braucht einen Instrumenten-Mix von „harten“ und „weichen“ Instrumenten und die richtigen Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Konsum.

Auch wenn „weiche Instrumente“ (wie kommunikative Instrumente, z.B. Kampagnen, Labels, …) für sich alleine nicht ausreichend sind, um nachhaltigem Konsum zum Mainstream zu verhelfen, sind sie als Teil eines Instrumentenbündels wichtig: Sie können zum einen Transformationsprozesse für nachhaltigen Konsum fördern, indem sie zum Diskurs von Zukunftsfragen beitragen und Verständnis für nachhaltigen Konsum fördern. Zum anderen können sie die Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung von harten Instrumenten und finanziellen Steuerungsinstrumenten unterstützen, flankieren und dynamisieren.

Was passiert, wenn politische Maßnahmen kommunikativ zu wenig geplant und begleitet werden, insbesondere wenn es sich um brisante Themen handelt? Der Fall wurde bei der Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG, „Heizungsgesetz“) deutlich. Eine mangelnde Kommunikation über die Ausgestaltung und Wirksamkeit der geplanten Instrumente ermöglicht Freiraum für Falschinformationen oder emotional aufgeladene Argumentation fernab der Fakten.

In der öffentlichen Debatte entstand der Eindruck, schon nach 2024 seien Erdgas- und Ölheizungen generell verboten - im Gesetzentwurf galt Bestandsschutz bis 2045. Was aber hätten das Ministerium und der Minister besser machen können? Hier hilft ein Blick ins Ausland. In den Niederlanden hatte die Regierung frühzeitig angekündigt, dass 2026 der Einbau von reinen Gasheizungen endet. Öl zum Heizen spielt in dem Land heute schon keine Rolle mehr. Ein Unterschied war, dass hybride Lösungen und ein Anschluss an ein Wärmenetz (neben den Wärmepumpen) stärker als Alternative kommuniziert wurden – während diese Möglichkeiten in Deutschland kommunikativ weniger im Vordergrund standen. Auch im Schweizer Kanton Zürich wurde ein ähnlicher Entwurf eines Energiegesetzes (der sogar zur Volksabstimmung stand), der 2021 das Aus fossiler Heizungen brachte, mit 65 Prozent Zustimmung von der Bevölkerung angenommen. Hier wurden unter anderem eine stärker standardisierte "Lebenszykluskostenbestimmung" für fossile Heizungen kommuniziert, die die jährlichen Energie- und Betriebskosten sowie die Investitionskosten beinhaltet. Eine solche Berechnungspflicht hätte auch in Deutschland in den allermeisten Fällen gezeigt, dass die nicht fossile Variante über die Laufzeit der Anlage weniger kostet.

Wir denken: Kommunikation darf nicht überschätzt, aber auch nicht unterschätzt werden. Sie ist eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik und sollte gut überlegt geplant und eingesetzt werden.

Was auf politischer Ebene gilt – dass das Thema „Konsum“ sensibel ist, da es eigene Routinen und Wertvorstellungen betrifft – zeigt sich ähnlich auch im Privaten. Sei es auf Familienfesten, Vereinsfeiern, im Kollegium: Bei Konsumthemen gibt es schnell erhitzte Gemüter, wenn diese Themen nicht gleich ganz vermieden werden. Wer sich zum Beispiel für eine Ernährungswende einsetzt und die regelmäßige Bratwurst in Frage stellt, landet schnell in einem „Kulturkampf“.

Diskussionen können manchmal ziemlich mühsam sein und machen nicht immer Spaß. Manchmal hat man dabei auch selbst das Gefühl, man bräuchte ein Maximum an Kenntnissen, Problembewusstsein und Analysefähigkeit um klug zu kontern. Und diesem Anspruch wird fast niemand gerecht. Man muss selbst den Mut aufbringen, überhaupt zu reagieren (das wird auch als „Angst vor dem Statement“ bezeichnet). Aber was spricht eigentlich dagegen, das Ganze etwas spielerischer zu betrachten und zum gemeinsamen Denken einzuladen? Das hat natürlich auch seine Grenzen, denn bei allem Verständnis, gibt es Äußerungen, denen man nicht nur widersprechen möchte, sondern denen man explizit keinen Raum geben will. Dazu haben wir noch ein paar Tipps auf Lager (siehe Kommunikatives Handwerkszeug)

Wir denken: Man muss nicht immer sofort ein Statement abgeben. Was spricht dagegen, zunächst Fragen zu stellen, gemeinsam über Zukunftsideen nachzudenken und die verschiedenen Perspektiven zu verstehen?

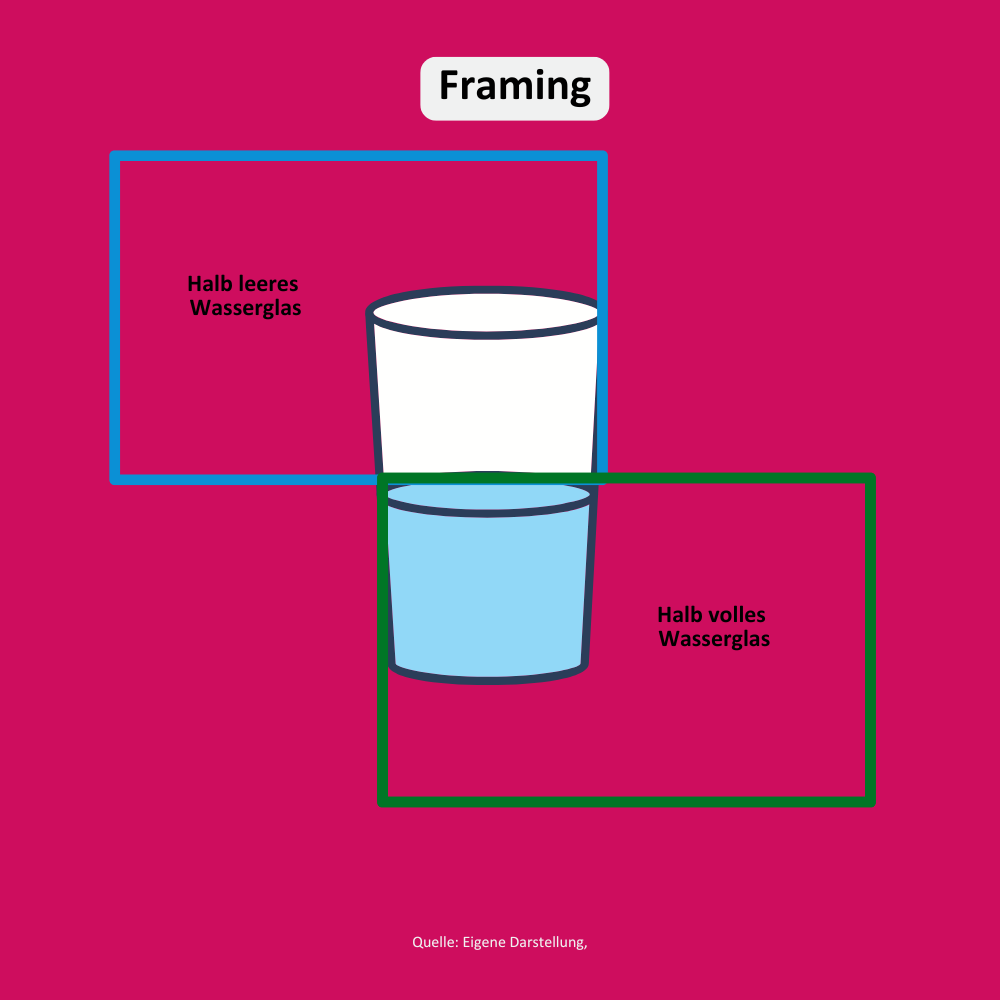

„Framing“ oder die Macht der Sprache

In Worten steckt viel mehr als wir glauben. Worte aktivieren in unserem Gehirn ganze Vorratslager abgespeicherten Wissens – zum Beispiel Gefühle, Gerüche, visuelle Erinnerungen. Diese Erfahrungen verleihen den Worten erst Bedeutung.

Das spielt auch bei politischen Debatten zum Thema Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit eine Rolle. „Frame" oder "Framing" bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Thema oder eine Botschaft „umrahmt“ („Frame“ = auf Deutsch „Rahmen“) und kontextualisiert wird. Damit ist gemeint, dass Wörter bestimmte Interpretationen oder Reaktionen beim Publikum hervorrufen. Im Bereich des nachhaltigen Konsums gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Thema zu "framen". Im Folgenden zwei Beispiele – eines für ein positives und ein eher negatives Framing von nachhaltigem Konsum.

Ist „Framing“ dann nicht Manipulation? Das wäre etwas überzogen, es so zu nennen, denn es ist unmöglich, den Effekt in unserer Sprache ganz zu vermeiden. „Man kann nicht nicht framen“: „Framing“ betrifft alle Ebenen sprachlicher Kommunikation, mündliche wie schriftliche, von einzelnen Begriffen bis zu ganzen Argumentationsketten. Es geht insofern eher um geschickte Kommunikation. Wir können uns daher das „Framing“ auch selbst zunutze machen und zum Beispiel eine positive Sprache in Bezug auf nachhaltigen Konsum verwenden und polarisierende Begriffe vermeiden (mehr dazu unter Handlungsempfehlungen).

Die Macht von Visionen und Bildern in der Kommunikation

In der Kommunikation zu nachhaltigem Konsum wird viel zu „handlichen Maßnahmen“ wie Energiesparmöglichkeiten im eigenen Haushalt, Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel oder den Kauf von Produkten aus der Region kommuniziert. Mit Blick auf den Klimawandel wird viel mithilfe von Fakten, Daten und Grafiken kommuniziert – weil das Thema ursprünglich aus der Wissenschaft stammt (Schrader 2022). Daneben hat die Klimakommunikation in den letzten Jahrzehnten häufig auf apokalyptische Szenarien und negative Bilder zurückgegriffen, um die Dringlichkeit der Klimakrise zu verdeutlichen. Diese Herangehensweise, die oft mit eindringlichen Bildern von Naturkatastrophen, schmelzenden Gletschern und bedrohten Tierarten verbunden ist, sollte das Bewusstsein für die ernsten Folgen des Klimawandels schärfen. Allerdings kann diese Art der Kommunikation auch zu Angst und Resignation führen, anstatt zu motivieren und positive Handlungsalternativen aufzuzeigen. Viele Menschen fühlen sich von der Schwere der Botschaften überwältigt und verlieren das Vertrauen in die Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen. Daher wird zunehmend erkannt, dass eine ausgewogenere Kommunikation, die sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen nachhaltiger Lösungen betont, notwendig ist, um ein aktives und engagiertes Handeln zu fördern. Wie Ideen für eine zukunftsfähige Stadt aussehen, zeigt die Grafik "Stadt für Morgen":

Es braucht auch positive Zukunftsbilder, um engagiert und gemeinsam als Gesellschaft an einer nachhalten Zukunft zu arbeiten. Es braucht Bilder, die zeigen, wie wir gut innerhalb der planetaren Grenzen leben können, und die mögliche Zukunft fühlbar und erfahrbar machen. Denn erst diese Verknüpfung von Wissen und Fühlen wirkt aktivierend. Bilder können helfen, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte, und Wege aufzeigen, wie individuelle und kollektive Veränderungen möglich sind. Wichtig ist dabei aber eben auch stets die Bedingungen aufzuzeigen, die erfüllt werden müssen, um diese Visionen zu erreichen. Beispiele können Bilder grünerer, lebenswerterer Städte sein, mit mehr gesellschaftlichem Miteinander.

Wie argumentieren Gegner*innen?

In der Nachhaltigkeitsdebatte wie auch in der Klimadebatte spielt „Desinformation“ eine große Rolle. Desinformation meint die Absicht, unzutreffende, unvollständige, aus dem Zusammenhang gerissene oder manipulierte Nachrichten zu verbreiten. „Fake News“, ebenfalls ein Begriff, der häufig auftaucht, gehen dabei noch einen Schritt weiter und stehen für meist gänzlich erfundene Behauptungen. Sie erwecken den Anschein, aus einer legitimen Quelle zu stammen. Sie tauchen auf in den sozialen Medien, als Stammtischparolen, aber auch in persönlichen Gesprächen. Warum sind die Urheber*innen von Desinformation und „Fake News“ so erfolgreich darin, diese in den Umlauf zu bringen, angesichts der unbestreitbaren Erderhitzung? Warum ist Desinformation so attraktiv? Wer an einem Wirtschaftsmodell und an einer Lebensweise festhalten möchte, die auf dem Verbrennen fossiler Energieträger und damit auf dem Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre beruhen, sagt das kaum jemals offen heraus: Weiterhin viel effektiver ist es hingegen, Zweifel am Stand der Erkenntnis, der Dringlichkeit des Umsteuerns oder den diskutierten Lösungsansätzen zu wecken oder handfeste Lügen darüber zu verbreiten.

Ob beim Klimawandel, beim Thema nachhaltiger Konsum oder beim Thema Impfungen: Es sind immer wieder dieselben Tricks und Kniffe, die bei Desinformationskampagnen angewandt werden. Zum Beispiel lässt man Pseudo-Expert*innen als Gegenpart zu tatsächlichen Fachleuten auftreten, man unterstellt geheime Verschwörungen oder betreibt sogenannte Rosinenpickerei, also sammelt sich aus einem großen Fundus an Daten gezielt jene raus, die zur eigenen These passen (und ignoriert alle anderen). Dazu haben Forscher*innen eine Typologie entwickelt. Mit dem Akronym P-L-U-R-V werden die fünf wichtigsten rhetorischen Kniffe der Desinformation zusammengefasst: Pseudo-Expert*innen, Logik-Fehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei sowie Verschwörungsmythen. Mit geschultem Blick ist es oft einfach, die Tricks zu erkennen, die Beiträgen der Desinformation zugrunde liegen.

Neben der Desinformation findet man aber (und das ist der größere Teil) in der Kommunikation rund um das Thema Klima und Nachhaltigkeit eher „Verzögerungs“-Einwände. Es wird weniger die wissenschaftliche Basis (z.B. der Klimawandel) angezweifelt, sondern der Sinn und die Erfolgsaussichten der politischen Umsetzung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wichtig ist hierbei: über die Art und Weise der Umsetzung, die besten politischen Instrumente sollte und muss natürlich diskutiert werden. Eine pauschale Ablehnung aber bedient sich oft recht einfacher, häufig wiederkehrender Muster:

- Verschieben der Verantwortung: Dieses Muster impliziert zum Beispiel die Forderung, Schwellenländer wie China müssten mehr tun, bevor Deutschland handelt.

- Drängen auf nicht-transformative Lösungen: In diese Kategorie fällt der Optimismus, die Klimakrise lasse sich „technologieoffen“ allein mit Innovation und gesteuert von Markt-Mechanismen bewältigen.

- Betonen der Nachteile von nachhaltigem Konsum: Einwände dieser Kategorie stellen die Nachteile von nachhaltigem Konsum in den Vordergrund, zum Beispiel dass er teuer und/oder aufwändig sei.

- Kapitulation: Die Grundbotschaft hier ist, dass es nicht mehr möglich sein wird, den Klimawandel zu bekämpfen.

Diese Argumentationsmuster lassen sich in vielen Fällen recht einfach entkräften. Sie finden sich auch in den Ausreden zum Thema nachhaltiger Konsum wieder, die häufig in der öffentlichen Debatte auftauchen.

Vier häufige Ausreden gegen eine nachhaltige Lebensweise

Weitere Mythen finden Sie in unserem Handbuch Faktencheck nachhaltiger Konsum. Klischees klug kontern in unseren Bildungsmaterialien.

-

1. Wenn ich nachhaltig konsumiere, bringt das in der Konsumgesellschaft doch sowieso nichts

Das Muster, das hier bedient wird, ist das „Verschieben der Verantwortung“. Wenn ich etwas mache, bringt es doch sowieso nichts – sprich: Andere sollen den ersten Schritt machen. Dieses Argument kann Ausrede für die eigene Bequemlichkeit oder aber ein Zeichen von Resignation sein.

In der Tat ist nachhaltiger Konsum eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur als Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Bürger*innen gelingen kann (dazu mehr auf der Themenseite Politik).

Gleichzeitig kann jede*r Einzelne in seinem Umfeld aktiv werden und nicht nur sich selbst, sondern auch andere zum Handeln motivieren:

Jede*r Einzelne hat die Macht, durch bewusste Kaufentscheidungen Einfluss zu nehmen. Wenn mehr Menschen nachhaltige Produkte wählen, senden sie ein starkes Signal an Unternehmen, dass es eine Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen gibt. Dies kann zu einem Wandel in der Produktion und zu innovativen Lösungen führen.

Nachhaltiger Konsum kann eine Kettenreaktion auslösen. Wenn Freunde, Familie oder Kollegen sehen, dass jemand aktiv nachhaltige Entscheidungen trifft (zum Beispiel ein Balkonkraftwerk installiert, das Auto abschafft, …) kann dies inspirierend wirken und andere dazu ermutigen, ebenfalls umzudenken und ihr Verhalten zu ändern. So kann eine individuelle Entscheidung zu einer kollektiven Bewegung werden.

Veränderungen in der Gesellschaft gehen oft von den kleinen Schritten der Einzelnen aus. Historisch gesehen haben viele soziale und ökologische Bewegungen ihren Ursprung in den Handlungen und Überzeugungen von Einzelpersonen.

Wenn einem diese Ausrede begegnet, kann man in der Argumentation auch gut auf die „BigPoints“ hinweisen – also auf die Konsumhandlungen, die den größten Einfluss auf die Umwelt haben, wie Ernährung, Mobilität und Energieverbrauch.

-

2. Nachhaltiger Konsum schränkt unsere Freiheit ein. In einer liberalen Gesellschaft können wir nicht ständig neue Verbote schaffen

Das Muster, das hier bedient wird, ist das „Drängen auf nicht-transformative Lösungen“. Dabei dürften nur Anreize, aber keine Strafen oder Verbote das Verhalten lenken. Es ist ein wesentliches Merkmal unserer freiheitlichen Gesellschaft, die Wahlfreiheit zu respektieren und so wenig wie möglich einzuschränken.

Die Konsumgewohnheiten der einen dürfen aber nicht dazu führen, dass wichtige Freiheiten und Rechte anderer Menschen beeinträchtigt werden. Hier kann man nämlich auch eine Gegenfrage stellen: Wessen und welche Freiheiten werden durch den Status quo eingeschränkt? Zum Beispiel die Freiheit der zukünftigen Generationen oder des globalen Südens. Wessen Interessen werden wie gewichtet?

Natürlich ist es nicht das Ziel von Politik, als Spielverderber aufzutreten. Aber wir müssen demokratisch und transparent über den Zugang und die Verteilung bei begrenzten Ressourcen diskutieren und entscheiden. Die Regelungen sollten innerhalb der Begrenzungen möglichst viele Freiheitsspielräume geben.

-

3. Nicht jeder kann sich Nachhaltigkeit leisten

Das Muster, das hier bedient wird, ist das „Betonen der Nachteile von nachhaltigem Konsum“, in diesem Fall, dass nachhaltiger Konsum mit höheren Kosten verbunden sein kann.

In vielen Fällen kann man durch nachhaltigen Konsum aber sogar viel Geld sparen: Indem man weniger fliegt, mehr kocht, saisonal einkauft, weniger Fleisch verzehrt, Elektrogeräte repariert statt neu kauft und weniger neue Kleidung kauft, spart man Geld.

Es stimmt natürlich auch, dass Bio-Lebensmittel oft teurer sind als konventionelle Lebensmittel. Auch Mode oder Möbel von nachhaltigen Labels haben oft ihren Preis. Gleichzeitig setzt man dabei aber oft auf Langlebigkeit und spart langfristig also doch. Mehr zum Thema „Geld und nachhaltiger Konsum“ finden Sie hier.

-

4. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr machen.

Das Muster, das hier bedient wird, ist die „Kapitulation“ und bezieht sich meist auf die Klimakrise. Dementsprechend sei Klimaschutz aussichtslos und somit jede Anstrengung obsolet. Das Gefühl, man könne sowieso nichts mehr machen, ist angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre nachvollziehbar: Die Folgen des Klimawandels werden nach und nach sichtbar, Extremwetterereignisse richten immer mehr Schäden an.

Laut dem aktuellen Weltklimaratsbericht werden die 1,5 Grad Erwärmung wohl in den nächsten 20 Jahren überschritten. Aufgeben oder das Problem verdrängen und in die Zukunft zu verlagern, wäre jedoch der völlig falsche Schritt. Denn, je länger wir warten und die Klimakrise weiter voranschreitet, desto teurer und schwieriger werden spätere Maßnahmen für unsere Gesellschaft. Klimaschutzmaßnahmen müssen daher intensiviert werden, um die die Überschreitung der 1,5-Grenze so gering wie möglich zu halten. Starke Emissionssenkung bis 2030 durch natürliche Senken (Wälder, Moore) und technische Entwicklungen können dazu beitragen, Emissionen zu mindern und die Erwärmung langfristig auf 1,5 Grad-Pfad zu reduzieren. Es macht einen Unterschied, wie schnell sie vonstattengeht. Eine langsamere Erwärmung eröffnet uns mehr Möglichkeiten, uns an die Folgen anzupassen.

Klimaschutz ist zu einer zentralen Aufgabe geworden, es gibt einen enormen Anstieg des Wissens, Rückhalt in der Bevölkerung und Entwicklungen, die uns optimistisch stimmen können, dass wir diese globale Herausforderung meistern können.

Kommunikatives Handwerkszeug

Und wie geht man nun damit um, wenn man in Gesprächen mit Mythen dieser Art konfrontiert wird? Weiter unten bei den „Handlungsempfehlungen“ haben wir ein paar sehr konkrete Tipps zusammengestellt, um ein offenes und konstruktives Gespräch zum Thema „Nachhaltiger Konsum“ zu führen. Daneben haben wir aber auch noch drei weitere, übergreifende Empfehlungen, wenn es um Diskussionen um das Thema Nachhaltiger Konsum geht:

Fokus auf Big Points:

Ein zentraler Tipp ist, sich in der Kommunikation auf die "Big Points" zu konzentrieren – also die Bereiche, die den größten Einfluss auf die Umwelt haben, wie Ernährung, Mobilität und Energieverbrauch. Das heißt, sich nicht in der Diskussion über „Coffee-To-Go-Becher“ oder den Verzicht auf Plastiktüten abarbeiten, sondern lieber den Fokus auf den wichtigsten Hebel legen, die wirkliche Veränderungen bewirken. Mehr zu den „großen Hebeln“ und den aus Umweltsicht besonders relevanten Konsumhandlungen findet ihr beim Thema Wirkung.

Motivallianzen nutzen, CO-Benefits betonen:

Bei der Kommunikation über nachhaltigen Konsum ist es effektiv, sogenannte "Motivallianzen" zu nutzen – das bedeutet, verschiedene positive Aspekte miteinander zu verknüpfen, um Menschen auf mehreren Ebenen anzusprechen. Ein gutes Beispiel ist der Fleischkonsum: Hier kann man nicht nur die Vorteile für den Umweltschutz hervorheben, sondern auch die gesundheitlichen Vorteile einer reduzierten Fleischaufnahme betonen. Indem man zeigt, dass eine stärker pflanzliche Ernährung sowohl die eigene Gesundheit als auch den Planeten schützt, erreicht man unterschiedliche Zielgruppen und spricht ihre individuellen Motive an. Diese Verknüpfung verstärkt die Motivation zur Veränderung und macht nachhaltiges Handeln attraktiver und greifbarer.

Zum gemeinsamen Denken einladen:

Ein wertschätzender, empathischer Ansatz schafft Raum für einen Austausch auf Augenhöhe, bei dem unterschiedliche Perspektiven und Herausforderungen berücksichtigt werden. Statt fertige Lösungen vorzugeben, kann man Fragen stellen und dazu anregen, gemeinsam neue Wege zu entdecken. So fühlen sich die Menschen nicht belehrt, sondern eingebunden und motiviert, aktiv an der Gestaltung eines nachhaltigeren Lebens mitzuwirken. Zusammenarbeit und Austausch fördern zudem eine langfristige Veränderung im Verhalten. Präzisierungsfragen können dazu dienen, den Anderen besser zu verstehen, sie sind nicht einfach mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten.

- „Ich bin neugierig, warum Du das so siehst“

- „Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es verstehen soll, wenn Du sagst: … Was genau meinst du damit?“

- „Ich überlege mir gerade, was genau findest du so schlimm an … ?“

Und doch, bei allem Verständnis, es gibt Äußerungen, denen man nicht nur widersprechen möchte, sondern denen man explizit keinen Raum geben will. Dies betrifft Desinformation, Fake-News, Gerüchte und Stammtischparolen. Präzisierungsfragen wären hier beispielsweise unangebracht. Was also tun, wenn ein Freund in Verschwörungsmythen abdriftet und nicht mehr an den menschengemachten Klimawandel glaubt? Falschmeldungen einfach stehenzulassen, ist fast nie eine gute Idee. Die Wissenschaftler Stephan Lewandowsky und John Cook (2020) haben eine Anleitung zum Widerlegen von Falschinformationen entwickelt, die sich nicht nur gegenüber Personen, die nicht an den Klimawandel „glauben“, sondern auch auf jedem anderen Gebiet anwenden lässt. Die von ihnen entwickelte Methode enthält im Wesentlichen drei Kernpunkte:

- Im Mittelpunkt sollten immer die korrekten Fakten stehen, nicht das Gerücht.

- Zudem muss es eine eindeutige Warnung vor der Falschinformation geben.

- Die Fakten des Gegenarguments müssen die Lücke füllen, die das widerlegte Gerücht hinterlässt.

Zum Umgang mit Falschinformationen gibt es viele Quellen – gerade in Bezug auf die Kommunikation rund um den Klimawandel, zum Beispiel beim Internetangebot klimafakten.de. Hier finden Sie außerdem ein digitales Kartenset mit Argumentations-Impulsen zum Thema Mobilität.

Das kommunikative Handwerkszeug im Mobile-Game testen

Mit dem vom UBA veröffentlichten Mobile Game "Little Impacts" kannst du das kommunikative Handwerkszeug direkt testen und anwenden und die Hauptfigur Leah dabei begleiten, wie sie mit ihrer Familie und ihrem Freundeskreis über Themen wie Ernährung, Mobilität, aber auch politische Teilhabe und nachhaltige Investitionen ins Gespräch kommt einfühlsam Vorbehalte und Konflikte zwischen den Generationen navigiert. Kannst du auch Leahs konservativen Vater Rolf von einem nachhaltigen Lebensstil überzeugen?

Das kostenlose und werbefreie Spiel ist für Android und iOS erhältlich.

Handlungsempfehlungen

Wenn es doch mal hitzig wird … 6 Tipps für konstruktive Diskussionen.

-

Zuhören. Emotionen ansprechen und erkennen

Aktives Zuhören ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Dialog. Indem wir den anderen wirklich zuhören und ihre Emotionen wahrnehmen, schaffen wir eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich jede*r sicher fühlt, seine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Dies fördert nicht nur das Verständnis, sondern zeigt auch, dass wir die Perspektiven und Erfahrungen des anderen wertschätzen.

-

Gemeinsame und konkrete Sprache finden – gemeinsam lernen und Perspektiven weiten

Um effektive Kommunikation zu gewährleisten, ist es wichtig, eine gemeinsame Sprache zu finden, die für alle Beteiligten verständlich ist. Dies kann bedeuten, Fachbegriffe zu vermeiden oder Metaphern zu verwenden, die für alle nachvollziehbar sind. Durch den Austausch von Perspektiven können wir neue Einsichten gewinnen und ein umfassenderes Bild der Situation entwickeln, was zu kreativeren Lösungen führt. Wenn wir darüber hinaus zeigen, wie unsere Ansichten mit den Werten der anderen übereinstimmen, schaffen wir eine gemeinsame Basis, die das Verständnis und die Zusammenarbeit fördert.

-

Humor als Brücke und Bewältigungsstrategie nutzen

Humor kann eine gute Methode sein, um Spannungen abzubauen und eine positive Atmosphäre zu schaffen. Ein gut platzierter Witz oder eine humorvolle Anekdote können helfen, Barrieren zu überwinden und das Eis zu brechen. Humor fördert nicht nur die Verbindung zwischen den Menschen, sondern macht auch schwierige Themen zugänglicher und leichter verdaulich.

-

Eigene Vision aufzeigen und positiv argumentieren

Wenn wir unsere Vision für die Zukunft teilen, sollten wir dies auf eine inspirierende und positive Weise tun. Anstatt nur Probleme zu benennen, ist es wichtig, die Möglichkeiten und Chancen hervorzuheben, die sich aus Veränderungen ergeben können. Eine klare und optimistische Darstellung unserer Ziele kann andere motivieren und dazu anregen, sich ebenfalls für diese Vision einzusetzen.

-

Konkrete Lösungen nennen und erfolgreiche Beispiele aufzeigen

Um das Vertrauen in unsere Ideen zu stärken, ist es hilfreich, konkrete Lösungen und Beispiele aus der Praxis zu präsentieren. Dies können erfolgreiche Projekte, bewährte Methoden oder innovative Ansätze sein.

-

Co-Benefits benennen

Co-Benefits sind die positiven Nebeneffekte, die aus einer bestimmten Maßnahme oder Entscheidung resultieren, die über die ursprünglichen Ziele hinausgehen. Wenn wir diese benennen, können wir das Interesse und die Unterstützung für nachhaltige Praktiken steigern. Zum Beispiel kann Fahrradfahren nicht nur zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen, sondern auch die Gesundheit fördern.

Learnings

- 1. Transparente politische Kommunikation kann das Vertrauen in politische Entscheidungen stärken und dadurch die Akzeptanz für nachhaltige Maßnahmen erhöhen.

- 2. Kommunikation allein führt nicht automatisch zu Verhaltensänderungen; es ist wichtig, dass die richtigen Rahmenbedingungen für nachhaltigen Konsum geschaffen werden.

- 3. Ein wertschätzender Dialog, der unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt, fördert die Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung eines nachhaltigen Lebens.

- 4. Positive Zukunftsbilder und Visionen können Menschen inspirieren und aktivieren, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen.

- 5. Sprache ist nicht neutral – wir setzen immer einen gewissen „Rahmen“ und können uns dieses sogenannte „Framing“ zunutze machen und zum Beispiel eine positive Sprache in Bezug auf nachhaltigen Konsum verwenden.

- 6. Fokus auf große Hebel: Bei der Diskussion über nachhaltigen Konsum sollte der Fokus auf den Bereichen liegen, die den größten Einfluss auf die Umwelt haben, anstatt sich in Details zu verlieren.

- 7. Es ist wichtig, Falschinformationen aktiv zu widerlegen und klare, fundierte Fakten bereitzustellen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Literatur

-

Verwendete Literatur zum Nachschlagen

Faktenwissen

- Beermann, Ann-Cathrin; Schrems, Isabel (2021): Wie die Akzeptanz umweltökonomischer Instrumente gesteigert werden kann. Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. Analysepapier

Domröse, Lena; Tornow, Maren; Coscieme, Luca; Meo, Beatrice; Cap, Stephanie; Lettenmeier, Michae: (2024 – im Erscheinen): Effective Options for a Transition to 1.5° Lifestyles at the Household Level.

Hartmann, Fabian (2023): Schockfotos gegen Fleischkonsum: Studie testet Effekt.

- Heyen, Dirk Arne (2022): Ordnungsrechtliche Maßnahmen für nachhaltigen Konsum: Möglichkeiten zur Akzeptanzsteigerung. Article in GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society · March 2022.

- Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) (2023): Politik in der Pflicht: Umweltfreundliches Verhalten erleichtern.

Schröner, Charlotte; Kirchhoff, Eberhart; Riedel; Matthias; Aichele, Monika; Knoll, Karen; Schuldt-Baumgart, Nicola; Stieß, Immanuel (2021): Bratan, du zählst! Nachhaltiger Konsum und soziale Teilhabe für prekäre Zielgruppen. Mainz : Hochschule Mainz

- Steinemann, Myriam; Ehman, Beatrice; Fischer, Corinna; Hanke, Gerolf; Rüdenauer, Ina (2022): Von der Nische zum Mainstream. Die Rolle freiwilliger Instrumente für den nachhaltigen Konsum. In: Ökologisches Wirtschaften 01 – 2022

Kritisch nachgedacht

Gib Fleisch keine Chance? Wie man zu klimaschonender Ernährung kommunizieren kann, ohne zu polarisieren. Zuletzt abgerufen am 3.9. 2024

Unfried, Martin (2023). Politische Kommunikation. Die mediale Macht des „Heizhammer“. Klimareporter. Zuletzt abgerufen am 3.9. 2024

"Framing" oder die Macht der Sprache

Schrader, Christopher; Diels, Jana; Thorun, Christian; Münsch, Marlene; Mohn, Carel; Jenny, Mirjam A. (2024): Erfolgsrezepte einer wirksamen Klimaschutz-Kommunikation. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt

Die Macht von Bildern und Visionen in der Kommunikation

- Schrader, Christopher (2022), www.klimafakten.de (Hg.), Über Klima sprechen. Oekom verlag, München, ISBN: 9783962389314

Wie argumentieren Gegner*innen?

P-L-U-R-V: Dies sind die häufigsten Desinformations-Tricks von Wissenschafts-Leugnern. Zuletzt abgerufen am 3.9. 2024

- Schrader, Christopher; Diels, Jana; Thorun, Christian; Münsch, Marlene; Mohn, Carel; Jenny, Mirjam A. (2024): Erfolgsrezepte einer wirksamen Klimaschutz-Kommunikation. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt

- UBA Fact-Sheet (2024): „Grüne Eliten gegen den Volkswillen“: Populistische Narrative im Bereich der Umweltpolitik.

Kommunikatives Handwerkszeug

Auf Stammtischparolen richtig reagieren. Zuletzt besucht am 14.11.2024

Ein gutes Leben für alle! Eine Einführung in Suffizienz. Zuletzt besucht am 14.11.2024

"Klimakommunikation auf Maßnahmen fokussieren – auf wenige und die wirksamsten!" Fünf provokante Thesen. Zuletzt besucht am 14.11.2024

Klimaaktiv Magazin: Kommunikation. Warum wir anders übers Klima reden müssen. Zuletzt besucht am 14.11.2024

Klimawandel-Fakten: So überzeugst du die Leugner*innen des Klimawandels Zuletzt besucht am 14.11.2024

Ausreden-Blog - greift gängige Antworten humoristisch auf und geht ihnen auf den Grund.