Faktenwissen

- Zeitwohlstand macht glücklich

- Erwerbs- und Care-Arbeit sind Konkurrenten von Zeitwohlstand

- Zeitrebound: Zeitnot trotz Zeiteinsparung

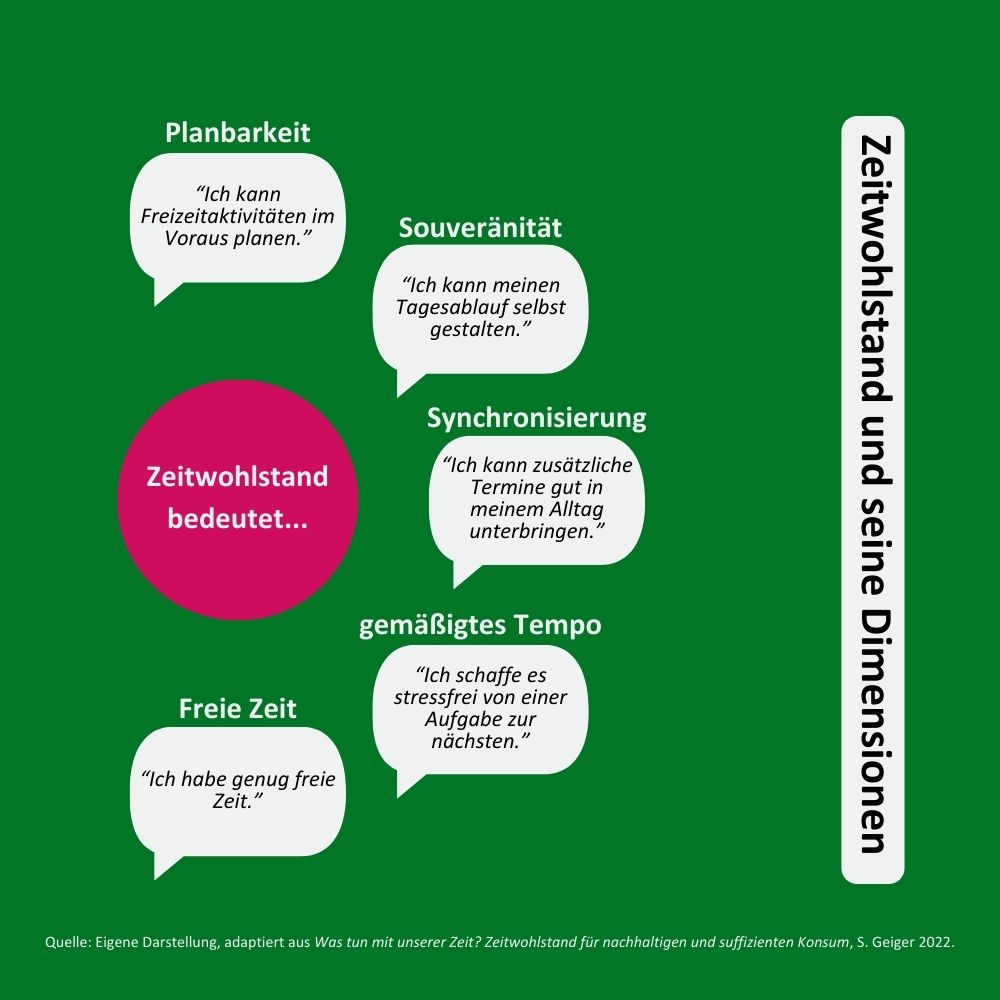

Zeitwohlstand ist ein kostbares Gut, das maßgeblich unser persönliches Glück und Wohlbefinden beeinflusst. Studien belegen, dass Zeitnot negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Lebensqualität hat. Für das Empfinden von Zeitwohlstand ist eine ausgewogene Balance zwischen verfügbarer Zeit, Tempo, Planbarkeit, Synchronisierung von Aktivitäten mit anderen und Zeitsouveränität entscheidend. Denn Zeitwohlstand geht über die reine Menge der verfügbaren Zeit hinaus und umfasst auch die Möglichkeit, die Zeit selbstbestimmt zu nutzen und sie mit den Menschen zu verbringen, die uns wichtig sind.

Menschen, die über ausreichend Zeit verfügen und ihr Leben in einem entschleunigten Tempo gestalten können, berichten von einem höheren Wohlbefinden.

Darüber hinaus zeigt sich, dass Zeitwohlstand auch einen positiven Einfluss auf nachhaltiges Verhalten hat. Weniger Zeitdruck kann dazu führen, dass wir bewusster konsumieren und weniger (ungenutzte) Güter anhäufen, was wiederum zur Schonung von Ressourcen und zur Reduzierung unserer Umweltbelastung beiträgt. Zeitwohlstand ist somit nicht nur für unser persönliches Glück von Bedeutung, sondern kann sich auch positiv hin zu einer nachhaltigeren Lebensweise auswirken.

Ein Teilaspekt von Zeitwohlstand ist die Verfügbarkeit von freier Zeit, aber auch das Tempo oder die Reihenfolge, in der wir Dinge erledigen müssen (Fakt 1). Je mehr wir in zeitintensiver Erwerbsarbeit und parallel dazu in Care-Arbeit (Sorgearbeit) eingebunden sind, desto schwieriger wird es, Zeit zur freien Verfügung zu haben oder Dinge dann zu tun, wann wir sie tun möchten, da wir auf andere Personen und Strukturen Rücksicht nehmen müssen (z.B. Kolleg*innen, Familienmitglieder, Schulabläufe).

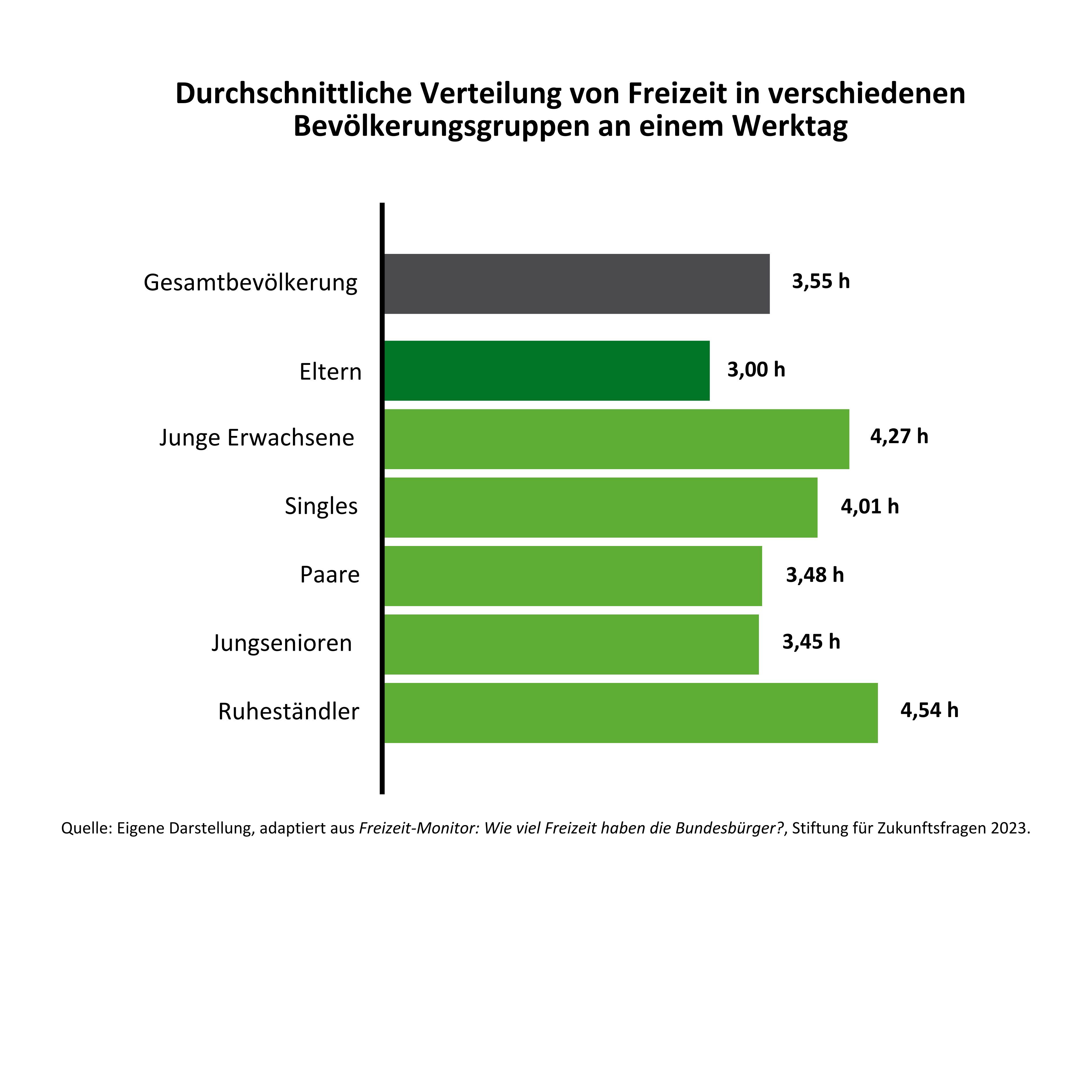

Die folgende Abbildung zeigt deutlich, dass Eltern, die neben der Erwerbsarbeit auch noch Care-Arbeit erledigen, im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen am wenigsten Freizeit haben.

Es gibt also ein Konkurrenzverhältnis zwischen Zeitwohlstand auf der einen und Erwerbs- und Care-Arbeit auf der anderen Seite.

Alternativ können wir uns dazu entscheiden, statt Zeitwohlstand eher Güterwohlstand anzustreben, uns mit Dingen zu umgeben, die wir brauchen, gernhaben oder besitzen wollen. Grundvoraussetzung dafür ist ein Einkommen, das es erlaubt entsprechende Ausgaben zu tätigen. Je mehr wir arbeiten und verdienen, desto mehr Ausgaben können wir uns erlauben. Und desto weniger freie Zeit oder freie Zeitgestaltung werden wir vermutlich zur Verfügung haben. Hinzu kommt, dass auch der Konsum, also die Nutzung unserer angeschafften Güter (z.B. Bücher, Werkzeuge, Sportgeräte) Zeit in Anspruch nimmt. Wer kennt nicht die ungelesenen Bücher, die ungetragenen Kleidungsstücke oder die Campingausstattung, die aus einem Impuls gekauft wurden und nun kaum genutzt in einer Ecke stehen. Daher konkurriert nicht nur die Arbeitszeit mit unserem Zeitwohlstand, sondern auch die vielen angehäuften Güter, die wir glauben nutzen zu müssen, auch wenn sich unsere Interessen vielleicht längst geändert haben.

Wir kennen es aus Michael Endes Geschichte „Momo“: Der Friseur, Herr Fusi, spart auf Anraten der grauen Herren durch diverse Strategien Zeit ein. Er schneidet seinen Kunden die Haare schneller und schwatzt nicht mehr so viel mit ihnen, er schafft den Wellensittich ab und seine pflegebedürftige Mutter in ein Altenheim, er gibt das Singen im Chor auf. Schon Herr Fusi bedient sich also „zeitsparender“ Praktiken wie Dinge schneller erledigen und Pausen füllen. Doch diese Einsparungen führen nicht zu einem Mehr an Zeit, da die gesparte Zeit von den grauen Herren eingefroren und eingelagert wird. So bleibt Herrn Fusi am Ende nichts davon übrig.

Nun haben wir keine grauen Herren als Widersacher, die unsere Zeit einlagern. Wo bleibt also unsere eingesparte Zeit? Die Antwort darauf kann unterschiedlich ausfallen.

Wenn wir durch den Einsatz zeiteffizienter Praktiken Zeit einsparen, weil wir zum Beispiel Tätigkeiten schneller machen, also beschleunigen – indem wir schnellere Verkehrsmittel nutzen, um zur Arbeit zu kommen, oder Lieferessen bestellen statt selber zu kochen - wird diese Zeit „frei“. Je nachdem wie wir sie einsetzen, fühlen wir entweder mehr Zeitwohlstand oder Zeitnot. Treiben wir Sport in der Zeit, in der wir normalerweise pendeln, erleben wir dies vermutlich eher als Gewinn. Setzen wir gewonnene Zeit für Überstunden und die Bewältigung zusätzlicher Aufgaben ein, die unseren Alltag weiter verdichten, geraten wir dadurch anderweitig in Zeitnot und haben es mit einem sogenannten Rebound-Effekt (Bumerangeffekt) zu tun.

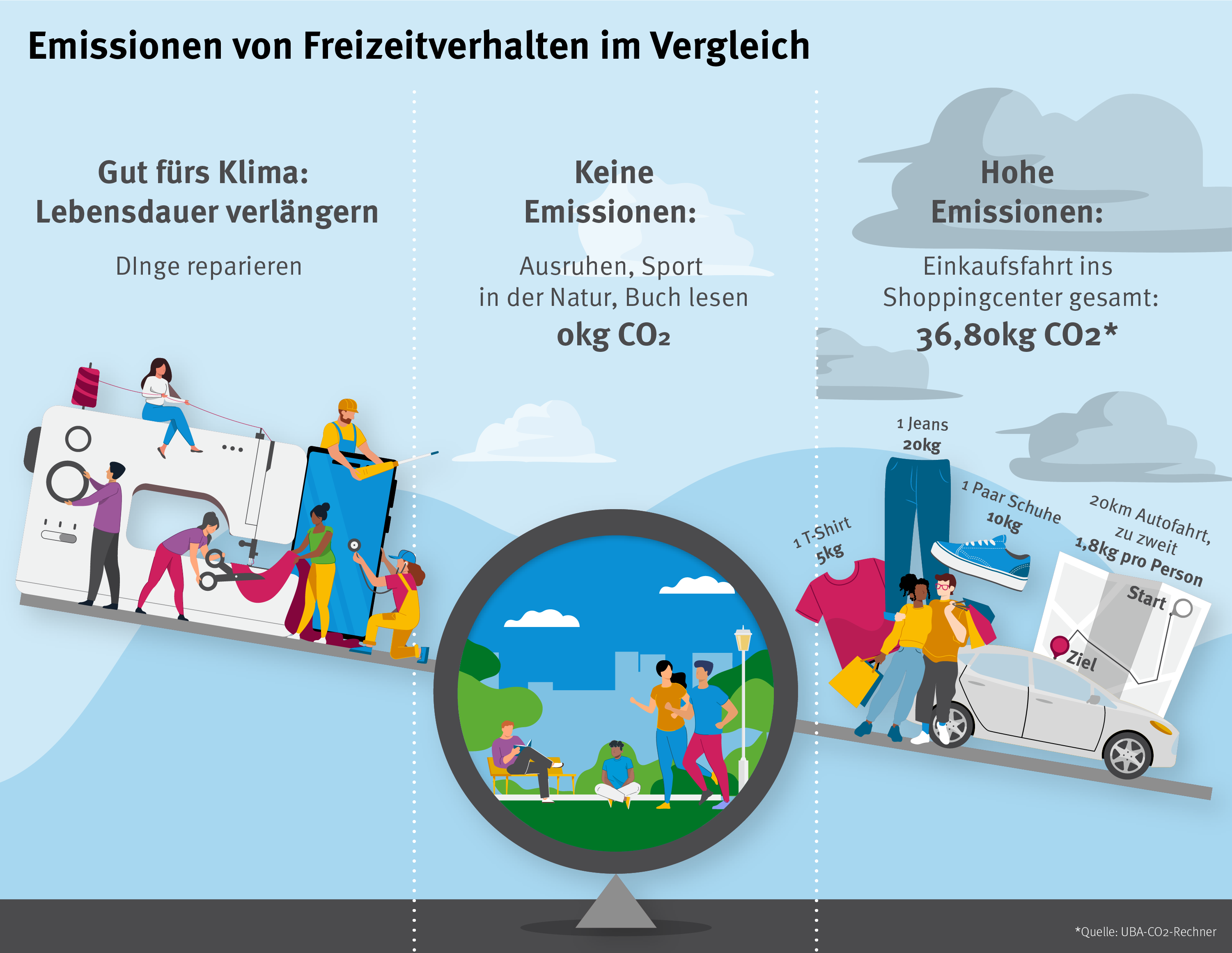

Unterschiedliche Freizeitaktivitäten und ihre Umweltauswirkungen

Außerdem hat der unterschiedliche Einsatz unserer eingesparten Zeit verschiedene Umweltauswirkungen. So führen z.B. Ausruhen oder das Pflegen sozialer Kontakte in den meisten Fällen zu keiner zusätzlichen bzw. nur unwesentlich mehr Umweltbelastung. Die Investition frei gewordener Zeit in Unternehmungen, die zusätzlich mit motorisierter Mobilität und intensiveren Konsum einhergehen, bringen jedoch einen erhöhten CO2-Ausstoß mit sich. Gut für das Klima sind hingegen Aktivitäten wie das Reparieren. So verlängern wir die Lebensdauer unserer Gegenstände und sparen viele Emissionen ein.

Kritisch nachgedacht

- Konsum macht glücklich!

- Nachhaltiger Konsum? Dauert mir zu lange!

- Zeitwohlstand? Ist doch nur was für Gutverdienende!

Der Konsum von Gütern und Dienstleistungen kann durchaus kurzfristig Freude und Glücksgefühle hervorrufen. Dieses Phänomen ist durch den Reiz des Neuen und die Befriedigung unmittelbarer Wünsche bedingt. Ein neues Smartphone, ein schönes Kleidungsstück oder ein aufregender Urlaub können unsere Stimmung deutlich heben. Dieser kurzfristige Glückszuwachs ist jedoch meist nicht von langer Dauer. Der Mensch kehrt relativ schnell wieder zu seiner „Grundlinie des Glücks“ (“Happiness Set Point”) zurück. Diese Grundlinie ist ein Punkt bzw. besser ein Bereich von Glücksempfinden, der jedem Menschen eigen ist und der von äußeren Reizen oder Ereignissen zeitweilig verschoben werden kann, bis wir uns an diese gewöhnt haben bzw. sie selbstverständlich geworden sind.

Langfristig gesehen führt also ständiger Konsum selten zu einem anhaltenden Gefühl von Zufriedenheit. Zwar wurde die weit verbreitete These, dass das Glück ab einer Schwelle von 75 000 Dollar (oder knapp 71 000 Euro) Jahreseinkommen „stagniert“, in einer Studie von 2023 widerlegt, aber die Untersuchung hat auch gezeigt, dass die Menschen, deren Glückszustand sich parallel zum Einkommenszuwachs erhöht, meist auch vor dem Einkommenszuwachs schon glücklich und zufrieden waren. Es scheint also, dass der wachsende Reichtum nicht die Hauptursache der Zufriedenheit war.

Eine nachhaltige Glücksquelle findet sich öfter in eher nicht-materiellen Aspekten des Lebens. Soziale Beziehungen, (gemeinsame) Erlebnisse, persönliche Weiterentwicklung und sinnstiftende Tätigkeiten tragen wesentlich mehr zu einem dauerhaften Gefühl des Wohlbefindens bei. Studien belegen, dass Menschen, die ihre Zeit und Ressourcen in Erlebnisse und zwischenmenschliche Beziehungen investieren, tendenziell zufriedener sind als jene, die hauptsächlich materiellen Besitz anhäufen.

Deshalb denken wir: Konsum macht kurzeitig glücklich. Langfristig sollten wir auf der Suche nach Glück aber eher in Beziehungen, persönliches Wachstum und sinnstiftende Aktivitäten investieren als in den Erwerb von immer neuen Dingen.

Nachhaltiger Konsum ist wichtig, doch viele Menschen zögern, ihn in ihren Alltag zu integrieren. Ein häufiges Argument lautet: "Nachhaltiger Konsum? Dauert mir zu lange!" Tatsächlich erfordert das Reparieren, Tauschen und Teilen von Dingen oft mehr Zeit und Aufwand als der Kauf neuer Produkte. Ein kaputtes Gerät zu reparieren kann Stunden in Anspruch nehmen, während ein Ersatz mit wenigen Klicks online bestellt werden kann. Ebenso benötigt die Suche nach Tausch- oder Teilmöglichkeiten Zeit und Engagement, die viele im hektischen Alltag nicht aufbringen können oder wollen.

Zwar führt Zeitwohlstand tendenziell dazu, dass wir weniger (ungenutzte) Güter anhäufen, aber Studien zeigen auch, dass nicht automatisch nachhaltiger konsumiert wird, wenn Menschen mehr Zeit haben. Selbst Menschen, die im Ruhestand sind oder weniger arbeiten, greifen häufig auf den bequemen Konsum zurück. Die Bequemlichkeit und der sofortige Zugang zu neuen Produkten sind meist tief in unseren Konsumgewohnheiten verankert. Der einfache und schnelle Kauf neuer Waren befriedigt Bedürfnisse und Wünsche sofort, was die Motivation untergräbt, Zeit in nachhaltige Alternativen zu investieren.

Darüber hinaus spielen soziale Normen und Werbebotschaften eine wesentliche Rolle. Konsum wird oft als Statussymbol gesehen, und die ständige Werbung für neue Produkte verstärkt den Drang, sofortige Kaufentscheidungen zu treffen. Nachhaltige Optionen erfordern nicht nur mehr Zeit, sondern auch eine Änderung des Denkens und der Werte, was ein langwieriger Prozess sein kann.

Deshalb denken wir: Um nachhaltigen Konsum attraktiver zu gestalten, müssen Systeme und Strukturen geschaffen werden, die es einfacher und schneller machen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Dies könnte durch staatliche Anreize für Reparaturdienste, den Ausbau von Tauschbörsen und Sharing-Plattformen oder die Förderung von Gemeinschaftswerkstätten erreicht werden. Nachhaltiger Konsum ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch des Zugangs und der Attraktivität. Gleichzeitig sollten wir uns persönlich fragen, ob eine Kaufentscheidung gerade aus einem antrainierten Impuls heraus passiert, oder ob es wirklich notwendig ist, jetzt sofort ein neues Produkt zu erstehen und was die Alternativen wären.

Menschen mit höheren Einkommen haben in der Regel mehr Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten oder gar zu reduzieren. Sie können es sich leisten, weniger zu arbeiten, ohne existentielle finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen. Oder sie investieren ihre finanziellen Mittel in die Auslagerung gewisser Arbeiten (z.B. Care-Arbeiten wie Putzen, Hausaufgabenbetreuung etc.) und „erkaufen“ sich damit mehr Zeitwohlstand (freie Zeit).

Neben dem höheren Einkommen ermöglichen Wissensberufe und Positionen höher qualifizierter Menschen häufig Rahmenbedingungen, die Zeitwohlstand eher ermöglichen. Menschen in akademischen Berufen können ihre Arbeitszeit oft selbstständiger planen (Planbarkeit), haben Zugang zu flexiblen Arbeitszeitmodellen und verfügen damit über eine größere Zeitsouveränität, um unterschiedliche zeitliche Anforderungen besser planen und aufeinander abstimmen zu können (Synchronisierung). Hingegen unterliegen Produktionsarbeitende oder Beschäftigte im Dienstleistungsbereich eher einer vorgegebenen Geschwindigkeit (Tempo) und haben weniger Spielraum, ihre Arbeitszeit selbstständig zu gestalten (Souveränität). Eigenständige Planung von Zeit ist vor allem für Schichtarbeitende eine große Herausforderung. Je nach Qualifikation und Beschäftigungsbereich haben Menschen also mehr oder weniger Autonomie über ihre Zeit.

Zeitwohlstand und nachhaltiger Konsum

Kleidung oder das Fahrrad selber reparieren, das Einplanen von ehrenamtlichen Tätigkeiten in der solidarischen Landwirtschaft oder die Nutzung eines Carsharing-Autos: ein nachhaltiger Lebensstil erfordert häufig Konsumpraktiken, die mehr Zeit und Planbarkeit brauchen. Diese Voraussetzungen sind schwerer umsetzbar, wenn Menschen Vollzeit arbeiten, Schichtdienste im Alltag unterbringen müssen und sich womöglich zusätzlich um Kinder oder andere Angehörige kümmern.

Zeitwohlstand, Planbarkeit und selbstbestimmte Zeit begünstigen einen nachhaltigen Konsum, das allein reicht jedoch nicht. Entscheidender ist, wie die freie Zeit genutzt wird. Verbringen wir sie mit konsumfreien Tätigkeiten wie zum Beispiel Naturerfahrung in der Nähe oder Freund*innen treffen, geht der Zeitwohlstand nicht mit negativen Umwelteinwirkungen einher. Wird die freie Zeit in weitere Kurztrips womöglich mit dem Flugzeug investiert, wird damit eine konsumorientierte Lebensweise gefördert. Relevant für nachhaltige Lebenspraktiken sind daher auch unsere Zeitgestaltungskompetenz und unser Umweltbewusstsein. Das bedeutet wiederum, dass auch Menschen mit weniger Zeitsouveränität, aber einem Grundwissen um die Umweltauswirkungen ihres Handelns durchaus ein nachhaltiges Leben führen können.

Deshalb denken wir: Ein gutbezahlter Job mit Zeitautonomie kann Türen für Zeitwohlstand öffnen, er ist aber keine Garantie dafür. Gleichzeitig braucht es Umweltbewusstsein und Zeitgestaltungskompetenz, um nachhaltig leben zu können. Da die fehlende Verfügbarkeit von Zeit auch eine Ursache sein kann, dass Menschen nachhaltige Handlungsoptionen ablehnen, sollten Maßnahmen, die auch Menschen mit geringerem Einkommen den Zugang zu Zeitwohlstand ermöglichen, stärker gefördert werden.

Arbeitszeitverkürzung für nachhaltigen Konsum?

Verschiedene Studien der letzten Jahrzehnte zeigten, dass eine Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen reduziert. Einer Studie in Schweden zufolge sanken die Treibhausgasemissionen fast in einem ähnlichen Maße, wie die Arbeitszeit reduziert wurde. Ein Prozent weniger Arbeitszeit führte damit zu 0,7 % bzw. 0,8 % weniger Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen je Haushalt. Die Studienteilnehmenden arbeiteten 30 statt 40 Stunden und sparten 8% Treibhausgase ein.

Nach vielen internationalen Studien zur 4-Tage-Woche wurde 2024 in Deutschland eine Pilotstudie gestartet. Über sechs Monate haben 45 Unternehmen an dem Versuch teilgenommen und die Arbeitszeit der Beschäftigten bei vollem Lohnausgleich auf vier Werktage reduziert. Die Ergebnisse sind verheißungsvoll: die Produktivität wurde gesteigert, Beschäftigte sind zufriedener mit ihrer Arbeit, die Teilnehmenden waren ausgeruhter, das Stresslevel sank und die Gesundheit verbesserte sich.

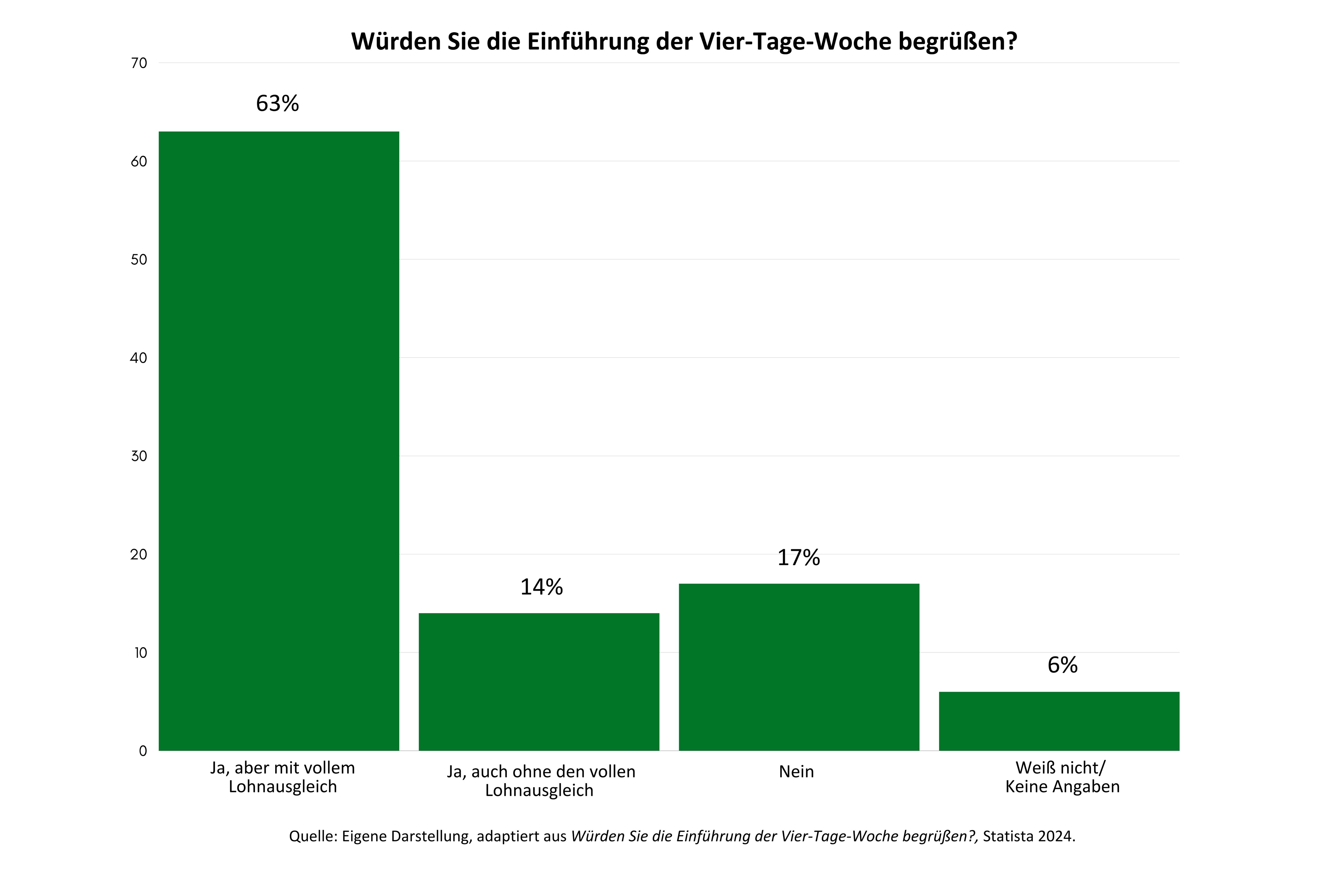

Einer Umfrage zufolge würden in Deutschland mehr als 75 Prozent der Bevölkerung eine Arbeitszeitbegrenzung auf vier Tage begrüßen, immerhin 14 Prozent der Menschen in Deutschland würden dafür sogar Lohneinbußen in Kauf nehmen (siehe Abbildung).

Ist die 4-Tage-Woche also eine Lösung für einen nachhaltigen Lebensstil?

Zwar ergab die oben erwähnte schwedische Studie hohe Einsparpotenziale und senkte Treibhausgasemissionen, jedoch kamen die Ergebnisse zustande, weil sich das Einkommen und damit der Konsum durch fehlenden Lohnausgleich reduzierte. In der deutschen Studie, bei der das Einkommen sich nicht änderte, wurde die Entwicklung der Treibhausgasemissionen der Studienteilnehmer*innen nicht betrachtet.

Ob eine Arbeitszeitverkürzung positive Umwelteffekte hat, hängt also von deutlich mehr Faktoren ab. Relevant sind: werden weniger Konsumausgaben getätigt, wie wird die frei gewordene Zeit verwendet, ersetzen ressourcenschonende Aktivitäten ressourcenintensive Tätigkeiten (Bahn fahren statt fliegen) oder werden Pendelstrecken eingespart? Die Umweltwirkungen unterscheiden sich, je nachdem, ob beispielsweise die Freizeit in der näheren Umgebung oder zu Hause verbracht wird oder stattdessen Unternehmungen und Reisen in größerer Entfernung getätigt werden. Vor allem bei erhöhter Reisetätigkeit nimmt die Umweltwirkung in Form von CO2-Emissionen zu.

Es ist wahrscheinlicher, dass ein freier Freitag Wochenendausflüge mit größerer Entfernung begünstigt und Emissionen insgesamt steigen. Ein freier Mittwoch würde womöglich eher zur persönlichen Erholung und weniger ressourcenintensiven Tätigkeiten genutzt werden. Der Ansatz der ökologischen Zeitwohlstandspolitik greift solche Ideen auf.

Drei Ideen ökologischer Zeitwohlstandspolitik

Wir haben gesehen, dass mehr freie Zeit allein nicht zu Ressourcenschonung führt. Dennoch ist Zeit Voraussetzung für nachhaltige Lebensstile. Hier setzt ökologischen Zeitwohlstandspolitik an. Diese versucht Anreize zu setzen, damit die frei gewordene Zeit für wenig konsumintensive Handlungen oder sogar für ökologisch nützliche Aktivitäten eingesetzt wird.

Drei Ideen ökologischer Zeitpolitik sind:

- Stipendien für Nachhaltigkeitszeit:Verteilung von Stipendien für mehrere Monate an Menschen, die sich für Nachhaltigkeit engagieren und so ihren Lebensunterhalt decken können.

- Anreize für wenig konsumintensive Freizeitbeschäftigungen: Ausbau des Breitensports und der Naherholungsgebiete.

- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit und privater Pflege: niedrigschwellige Angebote für soziale Unterstützungsstrukturen. Freie Zeit würde eher in gesellschaftliches Engagement investiert werden.

Fazit: Die Reduktion der Erwerbsarbeitszeit in Verbindung mit weniger Konsum kann einen Beitrag zu nachhaltigem Konsum und geringerer Ressourcen- und Energieverwendung leisten. Allerdings hat sie Grenzen, da sie für Menschen mit niedrigem Einkommen oft keine Option darstellt. Besonders Menschen mit wenig Budget, Alleinerziehende oder jene ohne ausreichende Rücklagen haben oft keine Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, ohne ihre Existenzgrundlage zu gefährden. Hier können politische Instrumente eine unkomplizierte Umsetzung nachhaltigen Konsums fördern oder durch Förderprogramme freie Zeiten schaffen, in denen sich Menschen auch mit geringerem Einkommen engagieren können.

Nachhaltiger Konsum trotz Zeitmangel

Wer an nachhaltigen Konsum denkt, dem fallen schnell Stichworte ein wie „Dinge reparieren“, „Dinge pflegen“, „mit anderen Teilen“, „mit Bedacht auswählen und kaufen“, „Gemüse selber anbauen statt zu kaufen“. All dies beansprucht Zeit, die wir in unserer beschleunigten Welt mit immer mehr Verpflichtungen nicht zu haben scheinen. Zeit in ausreichendem Maße zu haben, ist aber für viele nachhaltige Konsumoptionen eine Voraussetzung.

Doch Zeit ist ein rares Gut, denn obwohl die Erwerbsarbeitszeit seit den 70ern in Deutschland zurückgegangen und damit der Anteil an Freizeit gestiegen ist, leiden die Deutschen an erhöhter, zumindest „gefühlter“ Zeitnot. Im Jahr 2023 gab es in Deutschland rund 25 Millionen Personen, die sich selbst zu den Menschen zählten, die zu wenig Zeit haben.

In der Folge könnte man meinen, dass Menschen mit Zeitwohlstand vor dem Hintergrund der drängenden Klima-, Ressourcen und Biodiversitätskrise dann automatisch nachhaltiger konsumieren, also eher den kaputten Tisch oder Toaster reparieren, sich Zeit nehmen für die Auswahl des umweltfreundlichsten Produktes oder die Strecke zur Arbeit öfter mit dem Fahrrad zurücklegen. Dies ist jedoch kein Automatismus.

Neue empirische Untersuchungen zeigen, dass es kaum direkte positive Zusammenhänge zwischen Zeitwohlstand und nachhaltigem Konsum (z.B. Reparatur von Dingen oder Kauf von Bioprodukten) gibt. Viel wichtiger dafür, ob oder dass nachhaltiger konsumiert wird, ist, welches Mindset Menschen haben. So konsumieren Menschen mit einem nachhaltigen Wertesystem (immaterielles Mindset) nachhaltiger. Menschen, denen Nachhaltigkeit weniger wichtig ist, würden bei Zeitwohlstand hingegen eher mehr Dinge oder Dienstleistungen konsumieren, also ihren Konsum erhöhen.

Daher sollte sich die Politik bemühen, Voraussetzungen zu schaffen, die Anreize für umweltfreundliches Verhalten und nachhaltigen Konsum setzen und die Zeitpräferenzen der jeweiligen Zielgruppe der Politik (z.B. Verbraucher*innen) berücksichtigen. Nachhaltige Konsumformen sollten möglichst nicht zeitintensiver sein als umweltschädliches Konsumverhalten.

Denkbar dafür sind beispielsweise folgende politische Instrumente und Initiativen:

- Ausbau ökologischer Alternativen zum motorisierten Individualverkehr (z.B. gutes ÖPNV-Netz sowie Radschnellwege) und ein Tempolimit besonders auch in Städten.

- Ausbau von konsumfreien, öffentlichen Räumen, die zum Verweilen einladen.

- Förderung und Ausbau von gut erreichbaren Reparaturangeboten, sodass Menschen leichteren Zugang zu Reparaturen haben oder die Reparatur z.B. von Kleidungsstücken und Smartphones lernen und in der Folge weniger Zeit dafür benötigen, wenn sie selber Reparaturen durchführen.

- Mehrwegsysteme anreizen und Einweggeschirre besteuern oder verbieten: Damit kann die Politik dazu beitragen, dass nachhaltigere Alternativen wie wiederverwendbare Behälter und Verpackungen allgemein verfügbarer werden, womit der Zeitvorteil bei der Nutzung von Einweg-Plastik verschwindet.

- Bildung für Nachhaltigkeit zielgerichtet stärken: z.B. (Fort-)Bildungsangebote für umweltverträglichere Ernährungsstile nicht (nur) an Verbraucher*innen, sondern auch an die Außer-Haus-Branche richten, weil diese einspringen, wenn zu Hause wegen hoher privater und beruflicher Mobilität weniger gekocht wird.

- Unterstützung und Nudging in Entscheidungssituationen für die nachhaltigere Variante: indem der Staat z.B. dafür sorgt, dass Label bzw. einfach verständliche und vertrauenswürdige Informationen für die schnelle Wahl von nachhaltigen Produkten vorhanden sind oder diese fördert. Damit kann Zeit für die Informationssuche eingespart werden. Ebenfalls könnten Entscheidungskontexte so gestaltet sein, dass die umweltfreundliche Wahl einfach und zeitsparend z.B. als Standardoption erfolgt. Ein Beispiel wäre das vegetarische Catering auf Veranstaltungen oder das voreingestellte Sparprogramm/Eco-Programm im Geschirrspüler.

Handlungsempfehlungen

Testen Sie hier Ihr Wissen zum Thema "Zeit und Nachhaltiger Konsum"

Learnings

- 1. Zeitwohlstand kann bewussteren Konsum fördern und den Ressourcenverbrauch reduzieren.

- 2. Zeitmangel erschwert nachhaltige Praktiken wie Reparieren und Teilen von Gütern.

- 3. Nachhaltiges Bewusstsein ist entscheidend für umweltfreundliche Zeitnutzung.

- 4. Politische Maßnahmen sollten nachhaltigen Konsum zugänglicher und zeitsparender machen.

- 5. Freizeitaktivitäten beeinflussen die Umweltbelastung unterschiedlich.

- 6. Die Reduktion der Erwerbsarbeitszeit kann einen Beitrag zu nachhaltigem Konsum und geringerem Ressourcen- und Energieverbrauch leisten.

Literatur

-

Verwendete Literatur zum Nachschlagen

Faktenwissen

Blog Postwachstum (IÖW): Zeitwohlstand und seine Folgen

ReZeitKon Forschungsverbundprojekt des BMBF: Zeit-Rebound-Effekt

Kritisch nachgedacht

Blog Mallow Primary Healthcare Centre: The set-point theory happiness

Nachhaltiger Konsum trotz Zeitmangel: Politische Ansätze und Lösungen

Blog Postwachstum: Zeitwohlstand und seine Folgen

- SRU (2023): Politik in der Pflicht: Umweltfreundliches Handeln erleichtern

Erwerbsarbeit und Konsum

- Pilotstudie 4-Tage-Woche Deutschland: https://www.intraprenoer.de/4tagewoche

Deutschlandfunk Kultur: Vier-Tage-Woche – ein Zukunftsmodell?