Faktenwissen

Die Redewendung „Pi mal Daumen“ kennt fast jede*r. Falls zum Beispiel eine Küchenwaage fehlt, kann der Becher helfen, um 300 Gramm Mehl grob abzuschätzen. Oder: Ist der Zeitaufwand zu groß, um die Urlaubskosten exakt zu bestimmen, dann hilft die grobe „Daumenpeilung“. Sprich „Pi mal Daumen“ ist immer eine Schätzung und dann attraktiv, wenn es schnell gehen soll, Hilfsmittel fehlen oder der Aufwand zu groß ist. Ähnlich ist es beim nachhaltigen Konsum.

Es ist schon schwer, die vielen Nachhaltigkeitsaspekte bei einem Produkt zu berücksichtigen. Noch schwieriger ist es aber, dies bei allen Produkten, die wir kaufen, machen zu wollen. Nachhaltig Einkaufen heißt: Beim Einkauf nicht nur auf das Produkt und den eigenen Vorteil zu achten, sondern auch auf ökologische und soziale Aspekte. Und davon gibt es jede Menge. Jedes Produkt hat individuelle Verarbeitungsschritte, verbraucht andere Ressourcen und hat eigene Lieferketten. Zudem wirken sich zum Beispiel die Herstellung und der Transport sehr unterschiedlich auf die Umwelt aus. Wie viel CO2 verursachen die einzelnen Schritte? Wie viel Wasser und andere Ressourcen werden verbraucht? Oder entstehen etwa Umweltgifte? All das können Konsument*innen nicht in Gänze überblicken. (s. Nachhaltiger Konsum & Wirkung)

Eine gute Hilfe sind deshalb einfache Daumenregeln. Zum Beispiel kann die Regel “Gebraucht kaufen, ist gut für die Umwelt” beim Kleider- oder Teppichkauf helfen. Zudem verlängern Gegenstände aus zweiter Hand die Lebensdauer der Produkte. Und reduzieren somit den Ressourcen- und Energieverbrauch. Ein anderes Beispiel: Während die Frage, ob Papier- oder Plastiktüten die bessere Ökobilanz haben, gar nicht so einfach zu beantworten ist, liegt man mit der Daumenregel „Mehrfach nutzen“ bei beiden Varianten goldrichtig und kann den Einspareffekt sogar quantifizieren: zweimal genutzt, 50 Prozent Umweltverbrauch reduziert.

Fazit: Daumenregeln ermöglichen eine grobe Schätzung und helfen, ohne großen Zeitaufwand eine nachhaltige Entscheidung zu treffen.

„Bio kaufen“ ist eine Daumenregel, die nicht nur auf alle Lebensmittelprodukte, sondern auch auf andere natürliche Rohstoffe wie Baumwolle Anwendung finden kann. Sie betrifft demnach sehr viele alltägliche Einkaufsentscheidungen.

Mit dem Bio-Siegel existiert gleichzeitig ein gesetzlich geregeltes Erkennungszeichen, das es Verbraucher*innen mit einem schnellen Blick ermöglicht, Bioprodukte zu erkennen. Während es zum Beispiel gar nicht so einfach ist festzustellen, was ein regionales Produkt ist, gilt bei Bioprodukten: Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Was genau als Bio gekennzeichnet werden darf, ist in der EU-Bio-Verordnung umfassend geregelt. Schließlich ist das Bio-Siegel auch „richtungssicher“. So hat das Thünen-Institut 2019 in einer umfassenden vergleichenden Untersuchung wiederholt festgestellt, dass der ökologische Landbau umweltfreundlicher ist als die konventionelle Landwirtschaft. Kurzum: „Bio kaufen“ erfüllt die wichtigsten Kriterien für eine gute Daumenregel: einfach, vielfach einsetzbar und richtungssicher.

Nichtsdestotrotz gilt aber auch bei Bio:

- Was besser ist, ist nicht in jeder Hinsicht perfekt: Auch im Ökolandbau gibt es „Problemzonen“ wie Kupferanwendungen im Weinbau oder geringere Flächenerträge. Das Umweltbundesamt hat deshalb z. B. eine Reihe von Handlungsbereichen identifiziert, in denen der Ökolandbau noch besser werden muss.

- Was „im Allgemeinen“ gilt, gilt nicht in jedem Falle. Das Biosiegel macht vor allem Aussagen über die Art und Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugung – eben ohne Kunstdünger und Pestizide. Allerdings wird keine Aussagen über Wassernutzung in trockenen Gebieten, über den Transportweg, die Verpackung oder das Produkt an sich gemacht. So verbrauchen auch Bio-Mandeln in sehr trockenen Gegenden sehr viel Wasser. Der Bio-Wein aus Südafrika hat einen sehr langen und vor dem Hintergrund der Weinanbauländer in direkter Nachbarschaft unnötigen Transportweg hinter sich, der den Biovorteil zunichtemacht. Und ein fleischbetonter Ernährungsstil bleibt auch mit Bioprodukten sehr umweltbelastend.

Der Vorteil der Daumenregeln, dass sie die Komplexität von Nachhaltigkeitsaspekten beim Konsumieren reduzieren, ist demnach zugleich auch ihr Nachteil, weil sie einzelne Aspekte ausblenden und in der Entscheidung nicht berücksichtigen.

Fazit: Daumenregeln sind stets nur Tendenzaussagen, die im Einzelfall falsch sein können. Ob eine Daumenregel gut oder schlecht ist, entscheidet sich nicht an der Frage, ob sie richtig oder falsch ist, sondern daran, ob sie in der Tendenz zu richtigen Entscheidungen führt bzw. in der Summe zu mehr Umweltentlastung beiträgt. Und in allen Fällen gilt: Je mehr zusätzliche Informationen man neben der Daumenregel berücksichtigen kann, umso genauer ist die Entscheidung im Einzelfall.

Kritisch nachgedacht

- "Nur eine Daumenregel für den Umweltschutz: „Weniger ist mehr“"

- "In Bioläden gibt es doch auch Wintererdbeeren aus Südafrika."

- "Warum eine Sparbrause einbauen?"

Es braucht eigentlich nur eine Daumenregel: „Weniger ist mehr“. Wenn wir uns bei jedem Einkauf die eine Frage stellen, ob wir das Produkt wirklich brauchen, dann ist für die Umwelt am meisten gewonnen, weil wir dann nur noch die Produkte kaufen, die wir wirklich benötigen.

Ja, genau. Im Grundsatz ist das richtig und führt immer zu umweltfreundlichen Entscheidungen - nämlich im besten Fall dazu, weniger einzukaufen.

Aber: Die Regel ist ein Beispiel für eine sehr allgemeine Daumenregel. Ihr stimmen zwar die meisten Menschen schnell zu, jedoch wird ihr Einkaufsverhalten nicht umweltfreundlicher. Denn wer kauft schon in großem Stil Dinge, die nicht gebraucht werden? Die Ergebnisse der empirischen Umweltverhaltensforschung zeigen, dass die Zustimmung zu dieser Aussage keineswegs zu kleineren CO2-Fußabdrücken führt.

Deshalb sagen wir: Es ist eine gute allgemeine Leitlinie. Aber für einen nachhaltigeren Konsum braucht es konkretere Daumenregeln, die uns für Alltagsentscheidungen konkretere Hilfestellungen geben.

Im Bioladen gibt es auch Wintererdbeeren, die mit dem Flugzeug eingeflogen werden. Und die Bio-Mango aus Kenia ist sicher nicht umweltfreundlicher als der konventionelle Apfel aus Südtirol. Also ist Bio auch nicht besser.

Ja, „Bio“ kennzeichnet lediglich, dass die Zutaten der Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft stammen. Über andere Aspekte wie den Transport, die Verpackung oder die Arbeitsbedingungen sagt „Bio“ nichts aus. Das führt dazu, dass es Bioprodukte zu kaufen gibt, die eine schlechtere Ökobilanz haben als vergleichbare konventionelle Produkte.

Dennoch ist die Daumenregel „Bio kaufen“ sinnvoll. Denn wer Bioprodukte kauft, hat in Bezug auf seinen Lebensmitteleinkauf „in der Tendenz“ eine bessere Umweltbilanz. So führt z. B. der höhere Preis für Biofleisch zu einem geringeren Fleischkonsum.

Deshalb sagen wir: Auch im Bioladen kann die Umweltbilanz des Einkaufs noch verbessert werden. Weniger tierische Produkte, auf Flugware verzichten, auf Regionalität und Saisonalität achten und umweltbelastende Verpackungen wie Einwegglas vermeiden, machen den Einkauf noch umweltfreundlicher.

„Ich folge der Daumenregel „Duschen statt Baden“, da darf ich mir dann aber auch den „vollen Strahl“ gönnen.“

Richtig: Ein Vollbad benötigt sehr viel warmes Wasser (rund 150 Liter) und damit viel Energie. Da kann man mit deutlicher weniger Wasserverbrauch unter der Dusche sauber werden.

Aber: Bei normalem Duschkopf rennen rund 12-15 Liter Wasser pro Minute durch Leitung. Durchschnittlich stehen Deutsche rund sechs Minuten unter der Dusche. Viele Menschen deutlich länger. Doch schon nach zehn Minuten Duschen hat man die Badewanne gefüllt und damit denselben Wasserverbrauch wie ein Vollbad. Und während im Allgemeinen eher selten gebadet wird, stehen viele Menschen täglich unter der Dusche.

Deshalb sagen wir: Viel wichtiger und zielführender als die Daumenregel „Duschen statt Baden“ ist hier der einfache Einbau einer Sparbrause, am besten mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. Pro Minute fließen hier nur sechs bis acht Liter statt der üblichen 15 Liter aus der Leitung. Die Verwirbelung mit Luft sorgt trotzdem für einen vollen Wasserstrahl. Damit lässt sich der Wasserverbrauch beim Duschen effektiv vermindern und je nach Duschhäufigkeit 100 Euro und mehr pro Jahr einsparen.

Heiß oder eiskalt? Die Umwelt sagt „Halt!“

Überall, wo Wärme wie Warmwasser oder Heizung benötigt wird, entsteht besonders viel CO2. Umgekehrt gilt das auch für Kälte wie etwa beim Kühlschrank oder der Klimaanlage im Auto. Heiß und kalt nur bei Bedarf und in Maßen nutzen, spart im Haushalt Energie.

Warmwasser enthält kostbare Energie. Es ist nicht nur teuer, sondern auch – nach der Heizung und dem Auto – einer der größten Energieverbraucher und CO2-Verursacher im privaten Haushalt. Warmwasser trägt mit 14 Prozent wesentlich zum Energieverbrauch im Privathaushalt bei. Deshalb schonen wassersparende Armaturen im Haushalt und kurzes Duschen mit Sparbrause die Umwelt und die Finanzen. Deshalb gilt als Daumenregel: Wasser sparen muss in Deutschland vor allem heißen, Warmwasser sparen.

Waschmaschine: Der Schleudergang bei der Waschmaschine kostet im Vergleich zum Heißwaschgang fast gar keine Energie. Jedes Grad weniger, das die Waschmaschine nicht heizen muss, spart Energie. So sinkt der Stromverbrauch beispielsweise um 40 Prozent, wenn man mit 30 statt 40 Grad wäscht.

Klimaanlagen: Kühlung verbraucht viel Energie. Eine mobile Klimaanlage, die im Sommer etwa 30 Tage lang jeweils acht Stunden in Betrieb ist, verbraucht in dieser Zeit rund 600 Kilowattstunden Strom. Das sind etwa zehn Prozent des jährlichen Stromverbrauchs einer vierköpfigen Familie. Und Kosten von über 130 Euro im Jahr für die Klimatisierung eines Raumes. Besser ist es da an heißen Tag bis in die Morgenstunden kräftig zu lüften und tagsüber gegebenenfalls einen Ventilator anzuschalten, der kaum Strom verbraucht.

Netzstecker: Ist der Netzstecker warm, fließt Strom und es geht Wärme verloren. Das ist zwar in der Klimabilanz ein vernachlässigbares Einsparpotenzial. Dennoch sind Netzstecker mit An- und Ausschalter sinnvoll und sparen Strom.

Mehr Infos und Spartipps:

Der Duschrechner (Verbraucherzentrale)

Warmwasserverbrauch berechnen mit dem WasserCheck

Spartipps: Klimagerät: Lohnt sich der Kauf?

Spartipps: Stromverbrauch Waschmaschine und Trockner

Nutzen statt besitzen

Jede*r hat sich schon einmal Alltagsgegenstände von anderen geborgt. Und selbst haben wir viele Dinge, die wir nur selten benötigen. Warum diese nicht mit anderen Teilen und damit Kosten und Ressourcen sparen?

Machen Sie den Test!

Nehmen Sie einen Zettel und Stift zur Hand. Stellen Sie den Timer auf 60 Sekunden. Notieren Sie bitte alle Konsumgüter, die Sie besitzen und mit anderen teilen könnten. Was ist Ihr Ergebnis? Uns sind spontan mehr als zehn Alltagsgegenstände eingefallen: Koffer, Bohrmaschine, Auto, Eismaschine, Inlineskates, Waschmaschine, Stichsäge, Langlaufskier, Rasenmäher, Bücher.

Dinge teilen, tauschen, verleihen, ist eine andere Form des Konsumierens. Produkte werden nicht ständig neu gekauft, sondern zirkulieren in der Gemeinschaft. Diese kollektive Konsumkultur kann dabei helfen, den Ressourcenverbrauch Einzelner zu senken. Auf den ersten Blick scheint das Modell sehr sinnvoll. Ist es auch, aber in bestimmten Fällen stößt auch diese Daumenregel an Grenzen und bringt keinen ökologischen Nutzen.

Wir schauen uns drei Beispiele an.

Möglichst lange nutzen

Ob Mantel, Hose, Luftmatratze, Waschmaschine, Smartphone oder Fernseher. Häufig landen Alltagsgegenstände viel zu schnell auf dem Müll. Vor allem nutzen Verbraucher*innen Textilien und elektronische Geräte immer kürzer. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Grundsätzlich gilt aber: Verbraucher*innen ersetzen die Geräte schneller durch Neue als mitunter nötig wäre. Jeder Deutsche produziert im Jahr 22,8 Kilogramm Elektroschrott. Dabei können langlebige Produkte die Umwelt schonen, indem Ressourcen gespart werden und weniger Müll entsteht. Zwei Daumenregeln, die hier den Weg zu mehr Umwelt- und Ressourcenschutz weisen: “Produkte möglichst lange nutzen”. Und wenn sie dann doch mal kaputtgehen: “Reparieren statt neu kaufen”. Wir schauen uns beide genauer an.

Weniger tierische Produkte essen

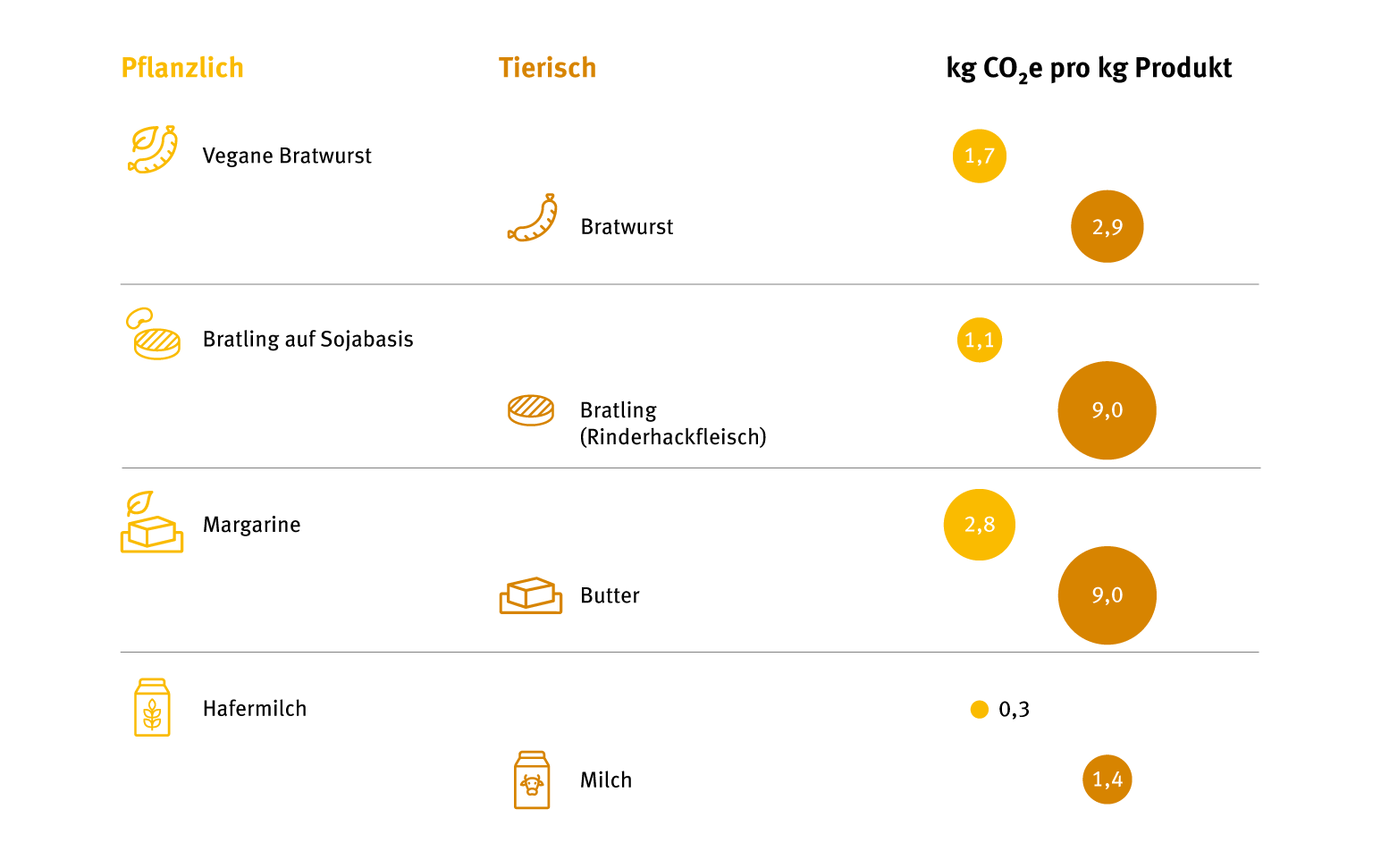

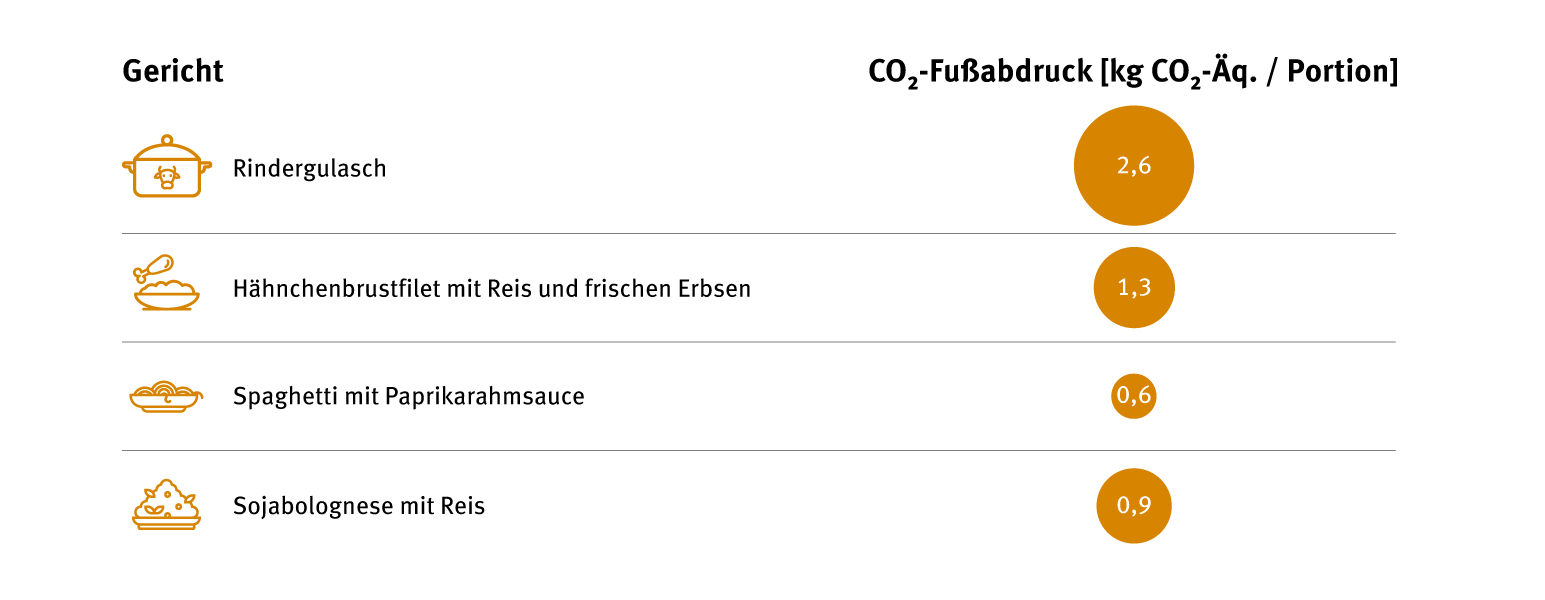

Weniger tierische Produkte essen heißt weniger Fleisch sowie Milch- und Käseprodukte, dafür mehr pflanzliche Eiweißlieferanten einkaufen. Dies ist eine Daumenregel, die aus ökologischer, gesundheitlicher und aus Sicht des Tierschutzes sinnvoll ist. Wir schauen uns an, warum:

Die Angabe “weniger” ist natürlich ein sehr vager Begriff und bedeutet für jede*n etwas anderes. Um den ökologischen Nutzen einzuordnen, schauen wir uns an, wie viel CO2 jede*r Einzelne mit einer vegetarischen oder veganen Ernährungsweise einsparen kann. Ein*e Vegetarier*in kann im Jahr durchschnittlich 400 und ein Veganer*in bis etwa 800 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Jahr einsparen.

Auch aus gesundheitlicher Sicht ist die Daumenregel vorteilhaft beim nächsten Einkauf. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen max. Verzehr von 15-30 Kilogramm Fleisch und Wurst pro Person und Jahr. Der durchschnittliche Konsum an Fleisch und Wurst liegt in Deutschland jedoch doppelt bis viermal so hoch, nämlich bei 60 Kilogramm im Jahr.

Handlungsempfehlungen

- 1. Weniger Konsum ist mehr Umweltschutz

- 2. Produkte möglichst lange nutzen

- 3. Reparieren statt neu kaufen

- 4. Nutzen statt besitzen

- 5. Heiß oder eiskalt? Die Umwelt sagt „Halt!“

- 6. Mehr Bio, weniger Fleisch

Learnings

- 1. Daumenregeln helfen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

- 2. Daumenregeln vereinfachen und sind Tendenzaussagen.

- 3. Daumenregeln sind nicht in jedem Fall zutreffend.

- 4. Eine Daumenregel, die fast immer stimmt: Produkte möglichst lange nutzen.

- 5. Reparieren statt neu kaufen ist meistens eine Option. Vor allem, wenn man es selbst macht.

- 6. Nutzen statt besitzen: Der ökologische Nutzen ist bei stationsbasiertem Car-Sharing besonders hoch.

- 7. Weniger tierische Produkte kaufen. Dreimal gut – für Umwelt, Gesundheit und Tierwohl.

Literatur

-

Verwendete Literatur zum Nachschlagen

Grundlagentexte

- Gesell, M. et al (2015): Nutzen statt Besitzen. Neue Ansätze für eine Collaborative Economy. Umweltbundesamt (Hrsg.)

- Boell: Nutzen statt Besitzen.

- Repaircafé Deutschland

- Siddharth Prakash, Günther Dehoust, Martin Gsell, Tobias SchleicherÖko-Institut e.V. – Institut für Angewandte Ökologie, Freiburg, Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien gegen „Obsoleszenz“

- IFEU 2020,„Ökologischer Fußabdruck von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland“

- IFEU: Ob Apfel oder Ananas - Transport und Verpackung entscheiden über Klimabilanz.