Faktenwissen

- Politik verändert Konsumentscheidungen

- Konsumentscheidungen verändern Politik

- Akzeptanz von Verboten braucht Zeit

Gesetze, Steuern oder Förderungen – politische Eingriffe haben entscheidenden Einfluss auf die Konsumentscheidungen von Bürger*innen. Wie stark der Effekt staatlicher Eingriffe auf die Absatzzahlen von Produkten sein kann, lässt sich beispielsweise anhand des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zeigen (s. auch Instrumentenkasten der Politik): 2023 wurden erstmals mehr als 50 Prozent der erzeugten Strommenge aus erneuerbaren Energien gewonnen.

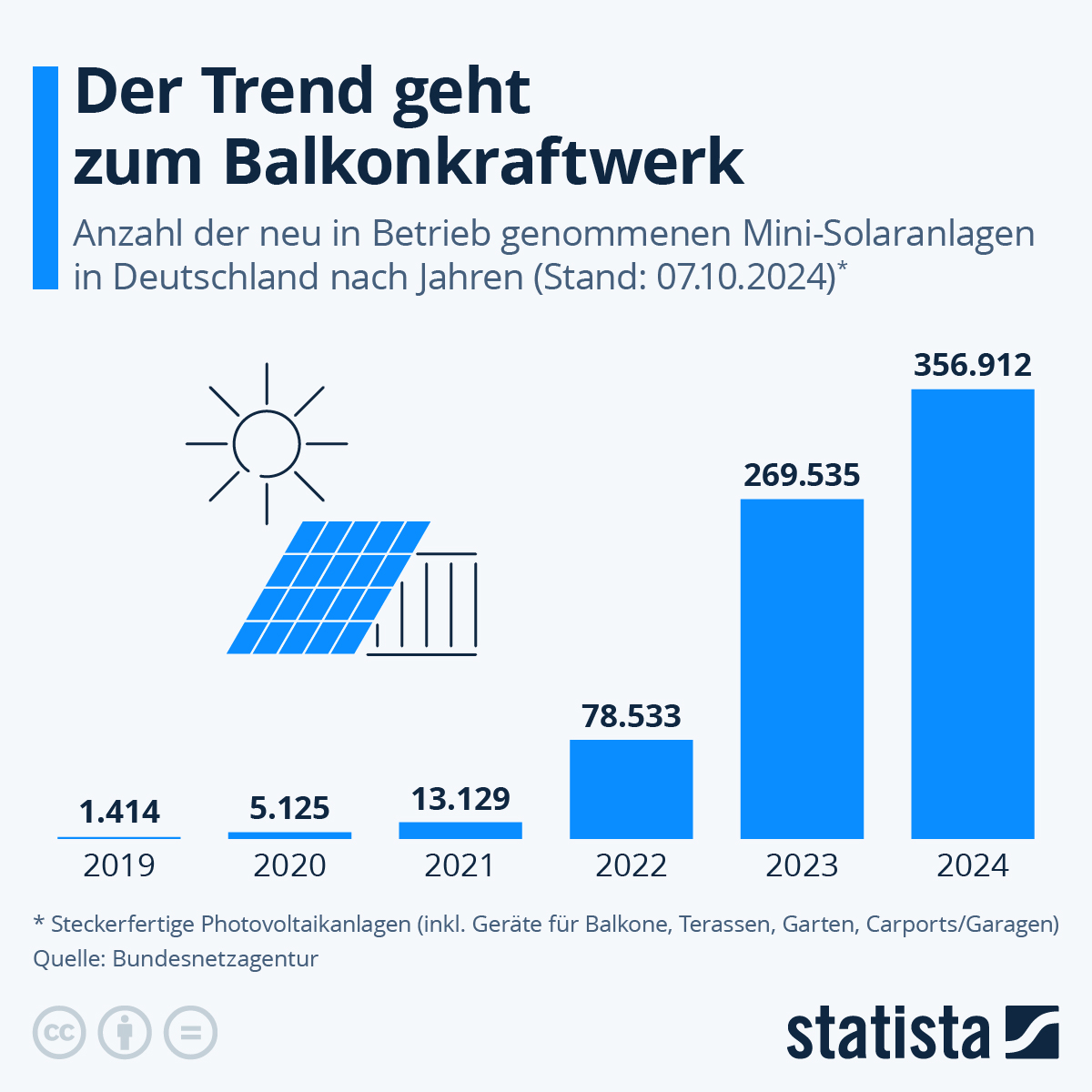

Die neue Photovoltaikstrategie mit dem Solarpaket I 2023 und Solarpaket II 2024 begünstigen abermals den Ausbau von Solarenergie. Unter anderem wurde die Installation von Balkonkraftwerken für private Haushalte erleichtert. Mit Wirkung, wie man sieht.

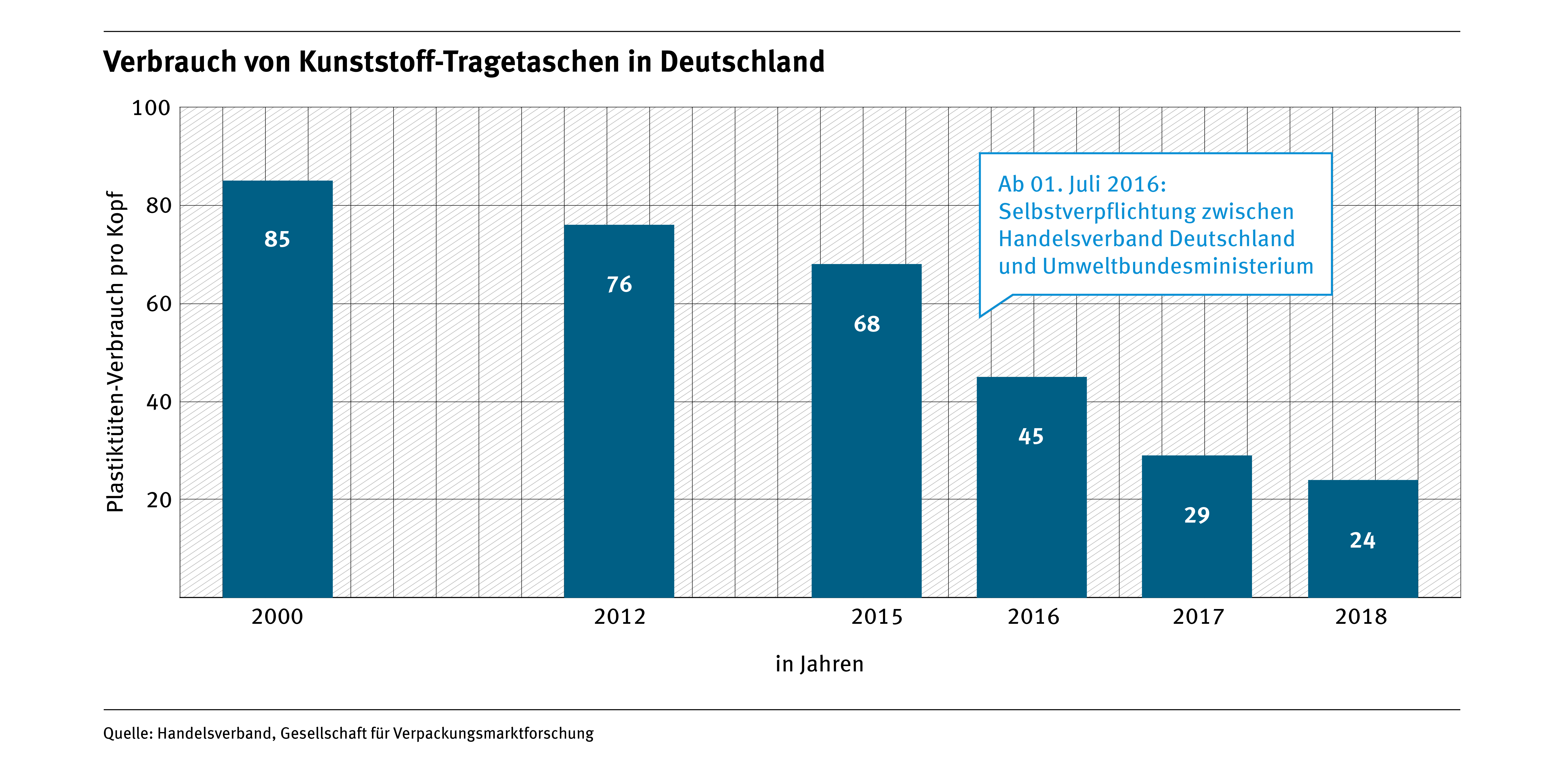

Ein anderes Beispiel, das zeigt, wie Politik dazu beiträgt, die Konsumentscheidungen von Bürger*innen zu verändern, ist die Einführung einer Gebühr auf Plastiktüten in Deutschland. Sie ist Resultat einer freiwilligen Selbstverpflichtung zwischen dem Bundesumweltministerium und dem deutschen Einzelhandelsverband (HDE), die am 1. Juli 2016 in Kraft trat. Auch hier kann ein deutlicher Effekt beobachtet werden: Während 2015 noch 68 Plastiktüten pro Kopf im Jahr verbraucht wurden, lag der Verbrauch 2018 nur noch bei 24 Tüten – d. h. seitdem Verbraucher*innen an der Kasse für eine Plastiktüte zahlen müssen, hat sich die Nachfrage nach Plastiktüten stark reduziert.

Mehr als 1.500 Milliarden Euro geben deutsche Konsument*innen jährlich aus. Damit nehmen sie entscheidenden Einfluss auf Wirtschaft und Warenangebot. Mit ihren Konsumentscheidungen beeinflussen Verbraucher*innen aber auch die Politik – sowohl als Wähler*innen als auch als Konsument*innen. So kann es sein, dass eine steigende Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung erst dazu führt, dass die Politik reagiert und neue Gesetze oder Regelungen erlässt. Der Vorteil für die Politik: Im Gegensatz zu Wählerstimmen haben Konsumentscheidungen eine geringere Interpretationsbreite. Anhand von Marktzahlen können die Wünsche und Einstellungen von Verbraucher*innen produktgenau und fortlaufend geprüft werden.

Ein gutes Beispiel dafür, wie Konsumentscheidungen die Politik beeinflussen, ist das Carsharing. Es startete 1988 erstmals ohne Unterstützung seitens der Politik. Die Nachfrage und Akzeptanz bei Verbraucher*innen stieg in den letzten Jahren so stark an, dass 2017 – knapp 30 Jahre nach seiner Einführung – nun das erste Carsharing-Gesetz erlassen wurde, das die Sondernutzung des öffentlichen Raums ermöglicht. Das heißt: Die Politik hat reagiert, weil durch die steigende Nachfrage Handlungsdruck entstand.

Eine ähnliche Entwicklung war bei den Bio-Lebensmitteln zu beobachten: Während es die ersten Bio-Anbauverbände bereits seit 1924 gibt, wurde erst 1991 infolge einer steigenden Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln die EU-Öko-Verordnung eingeführt, um Verbraucher*innen vor Irreführung zu schützen. Das heißt auch hier hat die Politik erst aufgrund der wachsenden Nachfrage und der zunehmenden Vielfalt an „Bio-Labeln“ reagiert und Orientierung geschaffen.

Wie die viel beschworene „Macht der Verbraucher“ gezielt genutzt werden kann, um Wirtschaft und Politik unter Druck zu setzen, zeigte darüber hinaus die „Brent Spar-Kampagne“ von 1995, bei der Greenpeace Verbraucher*innen zum Boykott von Shell-Tankstellen aufrief, um so die Versenkung der Öl-Plattform „Brent Spar“ im Atlantik zu verhindern. Mit Erfolg: Shell lenkte aufgrund des öffentlichen Drucks ein und verzichtete auf die Versenkung seiner Plattform. 1998 wurde zudem ein generelles Versenkungsverbot von Ölplattformen verabschiedet.

Ob Rauchverbote, Anschnallpflicht oder Alkoholverbot für Minderjährige – politische Regelungen im Konsumbereich sind gang und gäbe. Gerade wenn es um Verzicht geht, reicht Freiwilligkeit alleine in der Regel nicht aus, da oftmals der kurzfristige Eigennutzen bei Konsument*innen zu sehr im Vordergrund steht. Hier kann die Politik durch den Einsatz von Ge- und Verboten und verbindlichen Regeln sinnvoll gegensteuern. Darüber hinaus können politische Vorgaben das Einkaufen an vielen Stellen einfacher und transparenter machen (Beispiel Ökodesignrichtlinie). Jedoch ist Konsumfreiheit ein eigener Wert, der berücksichtigt und nicht unnötig eingeschränkt werden sollte. Deshalb ist es wichtig, dass bei der Einführung politischer Vorgaben immer auch die individuellen Rechte anderer im Blick behalten und geschützt werden müssen.

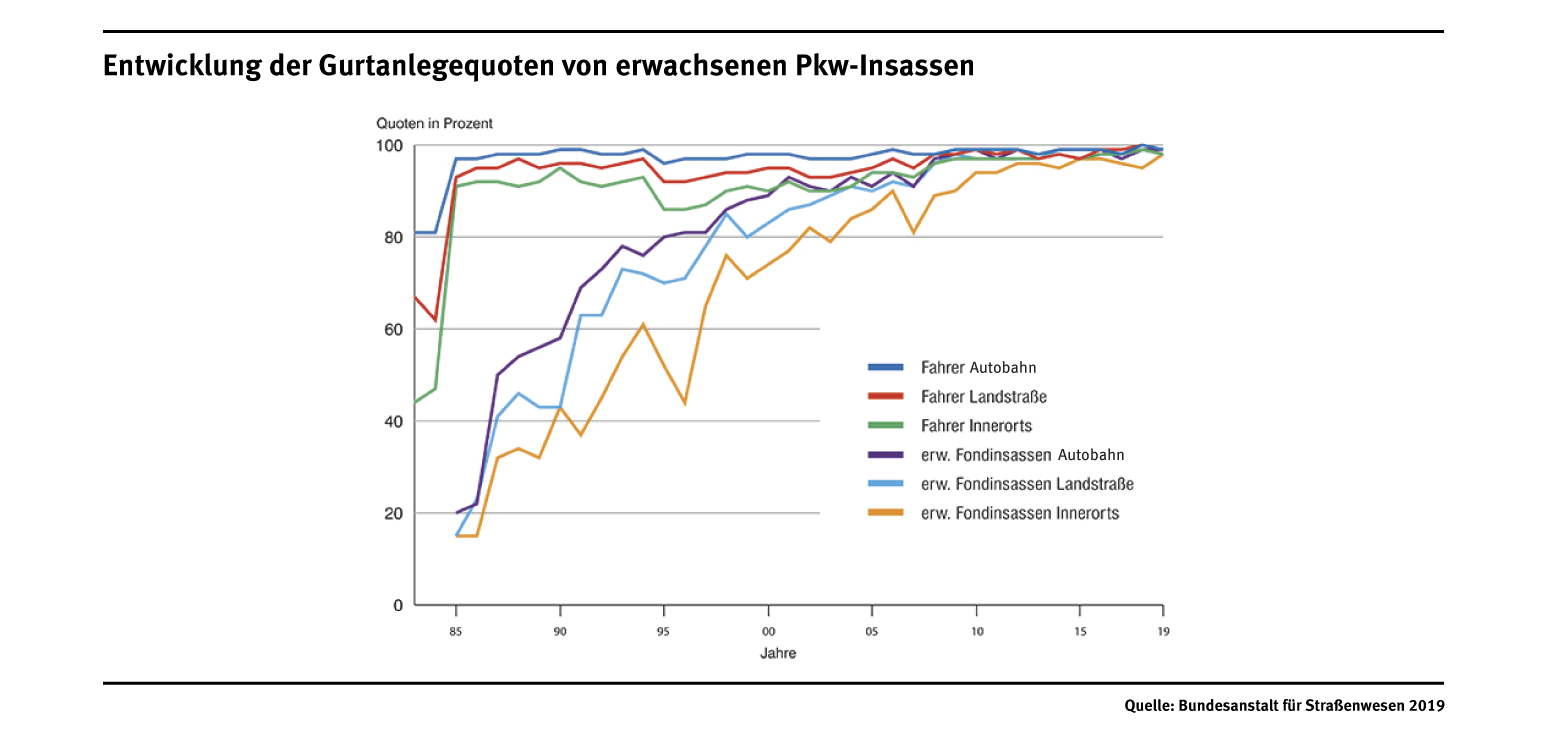

In der Regel vollzieht sich jedoch nach der Umsetzung politischer Maßnahmen ein gesellschaftlicher Wandel hinsichtlich der Akzeptanz politischer Vorgaben – wie beispielsweise die Einführung des Rauchverbots in Gaststätten zeigt. Während vor der Einführung noch große Umsatzeinbußen für die Gastronomie und eine nicht zu verkraftende Freiheitseinschränkung von Raucher*innen befürchtet wurde, sprachen sich bei einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2014 insgesamt 92 Prozent der befragten Nicht-Raucher*innen und immerhin 79 Prozent der befragten Raucher*innen für ein Rauchverbot in Gaststätten aus. Eine ähnliche Entwicklung war bei der Anschnallpflicht zu beobachten: Während sich Autofahrer*innen Anfang der 1970er vor ihrer Einführung noch vor der „Fesselung“ durch den Sicherheitsgurt und Knitterfalten in der Kleidung fürchteten, ist die Anschnallpflicht heutzutage anerkannt und Umfragen zufolge schnallen sich mehr als 98 Prozent aller Autofahrer*innen an. Folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gurtanlegequoten von erwachsenen Pkw-Insassen (bis 1996: nur westliche Bundesländer, ab 1997: gesamtes Bundesgebiet)

Kritisch nachgedacht

- "Die Politik soll sich raushalten: Ich lasse mir mein Schnitzel doch nicht verbieten!"

- "Die Politik muss es richten: Was kann ich als Einzelne*r schon tun?“

- "Das sind die Richtigen: CO₂-Steuer fordern und selbst in den Urlaub fliegen."

Es ist ein wesentliches Merkmal unserer freiheitlichen Gesellschaft, die Konsumentensouveränität zu respektieren und so wenig wie möglich einzuschränken. Beschränkungen der Wahlfreiheit, die Verbraucher*innen beispielsweise vor sich selbst schützen sollen, werden nur in begründeten Fällen eingesetzt (z.B. Verbot, Alkohol an Minderjährige auszuschenken). Die Konsumgewohnheiten der einen dürfen aber nicht dazu führen, dass wichtige Freiheiten und Rechte anderer Menschen beeinträchtigt werden.

Genau das passiert aber durch den hohen Fleischkonsum in Deutschland. Die Fleischproduktion führt zu einer erheblichen Belastung von Umwelt und Klima aufgrund z. B. hoher Treibhausgasemissionen und eines hohen Flächenbedarfs. Zusätzlich entstehen dem Gesundheitswesen Kosten durch ernährungsbedingte Krankheiten, da der Fleischkonsum aus gesundheitlicher Perspektive doppelt bis vierfach zu hoch ist.

Deshalb denken wir: Natürlich ist es nicht das Ziel von Politik, als Spielverderber aufzutreten und Menschen „ihr Schnitzel zu verbieten“. Da aber derzeit weder die Umwelt- noch die Gesundheitskosten der Massentierhaltung in den Fleischpreisen abgebildet sind und von der gesamten Gesellschaft getragen werden müssen, ist es nötig, dass die Politik beim Fleischkonsum mit einem ausgewogenen und wirksamen Policy-Mix gegensteuert.

Ob Gesetze, Normen, Steuern oder Gebühren – der Politik stehen viele umweltpolitische Instrumente zur Verfügung, um nachhaltiges Handeln zu fördern. Doch ohne die Unterstützung der Bürger*innen geht es nicht.

Dies geschieht auf vielfältige Weise: Bürger*innen nehmen mit ihren Konsumentscheidungen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaft und können beispielsweise nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen und die durch sie geschaffenen Arbeitsplätze stärken. Diese Unternehmen üben dann durch ihre Unternehmensverbände im politischen Raum Einfluss aus. Im Fall gut sichtbarer nachhaltiger Konsumentscheidungen können diese anderen als Beispiel dienen und es werden Signale für die Notwendigkeit geänderter Strukturen (z. B. mehr Radwege) und für die Akzeptanz einer bestimmten Politik gesendet. Außerdem benötigen Parteien die Unterstützung der Bürger*innen als Wähler*innen – insbesondere wenn es darum geht, beispielsweise eine CO₂-Steuer oder das Verbot von Plastiktüten durchzusetzen.

Gleichzeitig haben Bürger*innen neben diesen indirekten Einflussmöglichkeiten auch selbst vielfältige Möglichkeiten den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft selbst aktiv mitzugestalten.

Durch Gespräche innerhalb der Familie, der Schule, im Sportverein oder bei der Arbeit können sie beispielsweise dafür sorgen, dass sie nicht nur ihren eigenen ökologischen Fußabdruck verkleinern, sondern auch den ihrer Mitmenschen.

Deshalb denken wir: Der Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur als Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Bürger*innen gelingen kann. Jede*r Einzelne kann in seinem Umfeld aktiv werden und nicht nur sich selbst, sondern auch andere zum Handeln motivieren.

Ganz klar: Wer von anderen fordert, Hand anzulegen, selbst aber die Hände in die Hosentasche steckt, ist nicht glaubwürdig.

Aber es ist hier etwas komplizierter, da in der Aussage verschiedene Ebenen angesprochen sind und miteinander vermengt werden: Einerseits die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die für alle gelten, andererseits das persönliche Handeln, das freiwillig erfolgt. Dass man vom einen nicht einfach auf das andere schließen kann, lässt sich beispielhaft mit einer Diskussion über Beiträge für eine Mannschaftskasse verdeutlichen. Die erste Ebene, die „gesetzliche“ Forderung, könnte z. B. sein, dass alle Mannschaftsmitglieder 10 Euro in die Mannschaftskasse einzahlen sollen. Diese Forderung ist verbunden mit der Aussage, dass man selbst 10 Euro zahlen würde, wenn alle anderen das auch tun. Hierüber lässt sich sinnvoll diskutieren und abstimmen, ohne dass jemand freiwillig im Voraus Geld in die Mannschaftskasse einzahlen müsste.

Die zweite Ebene betrifft das Vorbildhandeln: Eine Person könnte sagen, dass sie 10 Euro in die Mannschaftskasse einzahlt, unabhängig davon, ob die anderen auch 10 Euro zahlen, weil sie z. B. damit für einen entsprechendes gemeinschaftlichen Beschluss werben möchte. Oder aber auch, weil sie vielleicht viel Geld hat und – im Gegenteil – sogar eine Zahlpflicht für alle Mannschaftsmitglieder verhindern möchte. Das freiwillige Handeln kann demnach die Diskussion beeinflussen, ist aber nicht die Voraussetzung für eine entsprechende Abstimmung.

Deshalb denken wir: Die Forderung nach einer CO₂-Steuer ist unabhängig vom persönlichen Verhalten zu diskutieren. Sie ist sinnvoll, weil damit politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dazu führen, dass der Einzelne die Umweltkosten, die aus dem CO₂-Ausstoß resultieren, bei seiner Kaufentscheidung berücksichtigt. Nichtsdestotrotz kann das freiwillige vorbildhafte Verhalten der Forderung nach entsprechenden gesetzlichen Vorgaben möglicherweise mehr Nachdruck und Glaubwürdigkeit verleihen.

Instrumentenkasten der Politik

Mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) haben die Vereinten Nationen (UN) 2015 politische Zielsetzungen für eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene definiert. Wie auch der Konsum einen Beitrag zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele leisten kann, legte die Bundesregierung 2016 im Nationalen Programm für nachhaltigen Konsum fest und benennt konkrete Schritte.

Wir geben Ihnen im Folgenden einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen und Instrumente einer Politik für nachhaltigen Konsum.

Politik und Konsument*innen im Wechselspiel

Damit der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen kann, sind sowohl Politik als auch Konsument*innen gefragt. Wie ein gelungenes Wechselspiel aussehen kann, lässt sich anhand der Entwicklung energiesparender Haushaltsgeräte in den letzten zwanzig Jahren zeigen:

1. Politik schafft Rahmenbedingungen

Bereits Ende der 1990er führte die Politik die EU-Energieverbrauchs-Kennzeichnung – auch EU-Label genannt – ein. Damit schaffte sie wichtige Rahmenbedingungen, um die Energieeffizienz der gekennzeichneten Produkte zu steigern. Energieverbrauchsrelevante Produkte wurden in die Energieeffizienzklassen A bis G eingeteilt: Klasse A umfasst die energieeffizientesten Produkte, Klasse G Produkte mit einem hohen Energiebedarf. Aufgrund des technischen Fortschritts entfielen immer mehr Geräte in die A-Kategorie, sodass 2010 die Energieeffizienzklassen A+, A++ und A+++ ergänzt wurden.

2. Nutzer*innen kaufen nur noch energieeffiziente Produkte

Die Einführung des Labels und Informationsangebote wie die Internetplattform EcoTopTen sorgten dafür, dass die Nachfrage nach energieeffizienten Haushaltsgeräten in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Während der Marktanteil energieeffizienter Kühlgeräte 2008 noch 9 Prozent betrug, waren es 2016 bereits 78,2 Prozent (2016). Laut EU-Kommission kennen und nutzen rund 85 Prozent der europäischen Verbraucher*innen das Energielabel beim Gerätekauf. Geräte aus den Effizienzklassen B bis G werden kaum noch nachgefragt – und von den Herstellern dementsprechend auch kaum noch angeboten.

3. Energielabel wird reformiert

Da sich schließlich fast sämtliche Haushaltsgeräte in den Klassen A+ bis A+++ befanden – und Geräte aus der ursprünglichen A-Klasse oft zu den größten Energieverschwendern gehören – war es für Verbraucher*innen schwierig, zwischen effizienten und weniger effizienten Produkten zu unterscheiden. Um mehr Transparenz zu schaffen, wurde das Energielabel reformiert: Seit März 2021 wurden die Energieeffizienzklassen bestehender Geräte heruntergestuft und die ursprünglichen Klassen A bis G wiederhergestellt. Geräte der A+-Klassen erhielten dann maximal die Klasse B. Klasse A wurde anfangs freigehalten, um Spielraum für Innovationen zu geben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Details können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden.

„Inhalt laden“ lädt den Inhalt einmalig. "Inhalte für 14 Tage automatisch laden" lädt YouTube-Inhalte für die nächsten 14 Tage automatisch; es wird hierzu ein entsprechender Cookie gesetzt.

Vom Fußabdruck zum Handabdruck: Politisches Denken

In eine energieeffiziente Heizung investieren, auf Plastik oder auf Flugreisen verzichten – all das sind kleine Schritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft und wichtige Maßnahmen, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Doch was ist mit unseren Freund*innen, der Familie und den Arbeitskolleg*innen? Wie viel wirksamer wären unsere Bemühungen, wenn viele Menschen sie umsetzen würden? Wenn die gesamte Schulgemeinschaft auf Klassenfahrten mit dem Flugzeug verzichten würde – und der Sportverein auf Einwegplastik bei Veranstaltungen? Oder die komplette Nachbarschaft Ökostrom bezöge?

„Decrease your Footprint, increase your Handprint“

Wenn es um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft geht, greift das Konzept des ökologischen Fußabdrucks zu kurz. Als Ergänzung entwickelte die indische Organisation CEE den sogenannten Handprint. Während der Footprint die eigenen CO₂-Emissionen veranschaulicht und damit zeigt, wie man bei sich selbst CO2 einsparen kann, steht der Handprint für die Einsparung bei anderen. Das Handprint-Konzept wurde von der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch weiterentwickelt. Die Leitfragen: Wie kann ich dazu beitragen, Strukturen so zu verändern, dass auch andere sich nachhaltig verhalten? Wie kann ich mich (politisch) engagieren und den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft aktiv mitgestalten?

Warum sollten wir uns für nachhaltige Strukturen einsetzen?

Viele Kampagnen beschäftigen sich damit, Menschen über die Folgen ihres Konsumverhaltens aufzuklären und geben Tipps für nachhaltiges Verhalten. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es ändert erst einmal nichts daran, dass nachhaltiges Verhalten bisher in der Regel für Konsument*innen mit zusätzlichen Aufwänden verbunden ist. Um einen Wandel zu erzielen, müsste jedoch das Gegenteil der Fall sein: Die sozialste und umweltfreundlichste Alternative sollte gleichzeitig auch die bequemste, billigste und gesellschaftlich akzeptierteste Lösung sein. Um das zu erreichen, müssten nachhaltige Strukturen, wie beispielsweise ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, aufgebaut werden. Gleichzeitig sollten nicht-nachhaltige Strukturen, wie umweltschädliche Subventionen abgebaut werden.

Handabdruck vergrößern: Was können Sie tun?

Der Aufbau nachhaltiger Strukturen kann nicht alleine Politik und Wirtschaft überlassen werden. Bürger*innen können sich ebenfalls beteiligen und die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Sie können sich beispielsweise in der eigenen Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis oder in der Schule engagieren – bereits das kann ein erster Schritt in Richtung politische Gestaltung sein. Denn die Übergänge vom Footprint zum Handprint sind fließend: Wer einen energieeffizienten Kühlschrank für die WG kauft, reduziert nicht nur seinen eigenen, sondern auch den Fußabdruck anderer und steigert damit den eigenen Handabdruck.

Sie können sich aber natürlich auch direkt für NGOs engagieren, indem Sie ehrenamtlich mitarbeiten oder sie finanziell unterstützen. Unterschreiben Sie Petitionen, wenden Sie sich an politische Entscheidungsträger*innen oder organisieren Sie Protestaktionen mit Hilfe sozialer Medien. Werden Sie Mitglied einer Partei oder Gewerkschaft – und nehmen Sie sich selbst als gestaltende Person wahr.

Politische Schwergewichte: Den Schalter umlegen

Welche Rahmenbedingungen hat die Politik bisher für den nachhaltigen Konsum geschaffen? Wir stellen exemplarisch einige „Schwergewichte“ vor. Denn unser Alltag und unsere Konsumentscheidungen werden bereits heute von viel mehr gesetzlichen Rahmenbedingungen und politischen Maßnahmen zugunsten von mehr Umweltschutz beeinflusst, als uns häufig bewusst ist. (Stand: August 2024)

Energieerzeugung

Bestehende politische Rahmenbedingungen:

-

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz. Es regelt, welche EE-Anlagen eine Vergütung für den eingespeisten Strom erhalten und in welcher Höhe dieser ausfällt. Das beinhaltet wiederum viele Chancen für Anleger, ihr Geld z. B. in Solar- und Windenergie-Projekte oder in entsprechende Fonds zu investieren. So wird das Geld ökologisch sinnvoll angelegt und trägt dazu bei, Kohle und Atomkraft mit seinen langfristigen Risiken abzulösen.

-

EU-Emissionshandel

EU-Emissionshandel

Das Emissionshandelssystem wurde 2005 von der EU eingeführt. Es dient zur Eingrenzung des Ausstoßes klimaschädlicher Treibhausgase. Anlagen der Industrie und der Stromwirtschaft, die die Luft mit Treibhausgasen belasten, brauchen dafür entsprechende Berechtigungen. Diese Berechtigungen sind von der EU auf eine Gesamtmenge begrenzt und werden in Form von Zertifikaten teils kostenlos vergeben und teils auktioniert. Wenn ein Unternehmen zu wenige oder zu viele Emissionsberechtigungen besitzt, kann es mit seinen Zertifikaten handeln. Emissionshandel ist also der Handel mit Rechten zum Ausstoß von Treibhausgasen. Für Unternehmen soll dies einen Anreiz schaffen, zunehmend emissionsreduzierender zu produzieren, anstatt Berechtigungen zu kaufen. Das bedeutet, Konsum wird klimafreundlicher.

Deutsche Emissionshandelsstelle(DEHST): Den Europäischen Emissionshandel verstehen

-

Brennstoffemissionshandelsgesetz(BEHG)

Brennstoffemissionshandelsgesetz(BEHG)

Seit Januar 2021 gibt es in Deutschland ein den europäischen Emissionshandel ergänzendes nationales Emissionshandelssystem. Dadurch gilt auch im Straßenverkehr und beim Heizen ein CO2-Preis. Die Pflicht zur Abgabe von Emissionsberechtigungen liegt grundsätzlich bei den sogenannten "Inverkehrbringern", also bei den Unternehmen, die Diesel, Benzin und Co. erstmals in Deutschland verkaufen. Bürgerinnen und Bürger zahlen diese Steuer dann automatisch beim Tanken und Heizen mit.

Nationaler Emissionshandel (DEHst im Umweltbundesamt): Brennstoffemissionshandelsgesetz

-

Atomausstieg

Atomausstieg

Wenige Tage nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima beschloss die Bundesregierung ein drei-monatiges Atom-Moratorium für die sieben ältesten Atomkraftwerke. Am 30. Juni 2011 entschied der Bundestag dann, die alten bereits abgeschalteten Kernkraftwerke endgültig stillzulegen. Auch für die übrigen Kernkraftwerke wurde der stufenweise Ausstieg festgelegt. Das letzte deutsche Kernkraftwerk soll spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet werden. Das heißt für den nachhaltigen Konsum. Der Strom aller Haushalte wird in Deutschland atomstromfrei.

Mobilität

Bestehende politische Rahmenbedingungen

-

Grenzwerte für Schadstoffe und CO2-Emissionen von Pkw

Grenzwerte für Schadstoffe und CO2-Emissionen von Pkw

Die Schadstoffemissionen und klimawirksamen CO2-Emissionen von Autos werden durch europaweit einheitliche Richtlinien und Verordnungen reguliert.

- 1970: Einführung erste Grenzwerte für Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoffe

- 1992: Abgasgesetzgebung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge

- nachfolgende Emissionsnormen weitere Grenzwerte von Luftschadstoffemissionen

Für die klimaschädlichen CO2-Emissionen gelten keine verbindlichen Höchstwerte für einzelne Fahrzeuge. Stattdessen wurde ein ab dem Jahr 2015 gültiger gewichtsbasierter Zielwert von 130 g/km CO2 für neu zugelassene Pkws einer Herstellerflotte innerhalb der EU festgelegt. Ab 2021 gilt nun ein Zielwert von 95 g CO2/km für die gesamte Flotte.

Für Konsument*innen bedeutet das: Im Durchschnitt werden die angebotenen Autos zwar effizienter und CO2 ärmer. Allerdings gibt es weiterhin Autos mit über dem Flottenzielwert liegenden CO2-Emissionen neu zu kaufen.

Wohnen

Bestehende politische Rahmenbedingungen

-

Gebäudeenergiegesetz

Gebäudeenergiegesetz

Im Gebäudeenergiegesetz vom November 2020 wurden die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammengeführt. Das Gesetz soll zum einen Energie im Gebäudebereich einsparen. Es regelt, welche energetischen Anforderungen Gebäude erfüllen müssen. So werden der Primärenergiebedarf und der Wärmeverlust der Gebäudehülle bei Neubauten begrenzt. Im Januar 2024 wurde das Gesetz zum zweiten Mal überarbeitet. Seitdem ist der Einsatz von erneuerbaren Energien verbindlich geregelt. Für bestehende Gebäude gibt es Nachrüstpflichten, die unter anderem die Dämmung der obersten Geschossdecken, die Ausstattung von Heizanlagen mit Raumtemperaturreglern sowie das Abschalten veralteter Heizkessel betreffen. Zum anderen soll das Gesetz zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen.

- Neu errichtete Gebäude müssen einen Teil der Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien decken.

- Zugelassen: Solarenergie, Geothermie, Biomasse und Umweltwärme.

- Auch andere klimaschonende Maßnahmen sind möglich: z.B. Kraft-Wärme-Kopplung Förderung energiesparender Maßnahmen bei älteren Gebäuden.

So können sowohl der Heizenergieverbrauch für Hauseigentümer*innen und Mieter*innen als auch die CO2-Emissionen der benötigten Energie gesenkt werden.

Ergänzend zu dem Gesetz gibt es Förderprogramme der KfW („Energieeffizientes Bauen“, „Energieeffizientes Sanieren“, Marktanreizprogramm).Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen: Das neue Gebäudeenergiegesetz

Umweltbundesamt: Heizungstausch. Mehr Klimaschutz mit einer neuen Heizung

Verbraucherzentrale: Was ändert sich mit dem Gebäudeenergiegesetz

Ernährung

Bestehende politische Rahmenbedingungen

-

EU-Öko-Verordnung

EU-Öko-Verordnung

Die EU Öko-Verordnung regelt seit 1991 wie Erzeugnisse und Lebensmittel, die als ökologische/biologische Produkte gekennzeichnet sind, erzeugt und hergestellt werden müssen. Sie soll für fairen Wettbewerb sorgen und Verbraucher*innen vor Irreführung bei Bio-Produkten schützen. Außerdem gelten für Produkte einheitliche Biostandrads und es gibt Siegel mit gesetzlicher Grundlage.

Sonstiger Konsum

Bestehende politische Rahmenbedingungen

-

Ökodesign-Richtlinie

Ökodesign-Richtlinie

Ein großer Teil des Verbrauchs an natürlichen Ressourcen und Energie entfallen auf energieverbrauchende Produkte und deren Herstellung. Das hat negative Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. Die Ökodesign-Richtlinie legt deshalb die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, wie zum Beispiel Fernseher oder Gefrierschränke fest. Dadurch sollen energieeffizientere und damit energiesparende Produkte auf dem Markt bevorzugt werden. Dies bedeutet, dass Konsument*innen keine „Energiefresser“ mehr kaufen können. Durch die Ökodesign-Richtlinie wurde z. B. der Verkauf von ineffizienten Glühlampen schrittweise verboten.

-

Energieverbrauchskennzeichnung

Energieverbrauchskennzeichnung

Die Kennzeichnung des Energieverbrauches von verschiedenen Gebrauchsgütern (Haushaltsgeräte, Autos etc.) gibt Informationen über deren (umweltrelevanten) Energieverbrauch und kann bei der Kaufentscheidung helfen. Seit 1998 gibt es das EU-Energielabel oder auch Energieetikett genannt, das das bekannteste Umweltlabel ist und inzwischen bei vielen Produktkategorien beim Verkauf sichtbar sein muss. Verbraucher*innen erkennen anhand des Energielabels sofort, wie effizient angebotene Geräte sind. Das Label enthält darüber hinaus weitere wichtige Informationen über die Produkteigenschaften. Seit März 2021 wurden die Kategorien des Labels schrittweise für die einzelnen Produktkategorien wieder in die ursprünglichen Klassen A bis G überführt.

-

Abfallrecht

Abfallrecht

Das Abfallrecht umfasst viele Gesetze und Verordnung, deren gemeinsames Ziel es ist, Abfälle zu vermeiden und umweltgerecht zu verwerten. Das Abfallrecht ist durch eine Vielzahl europäischer Vorgaben geprägt. Die wichtigste ist die Abfallrahmenrichtlinie, die Begrifflichkeiten klärt und eine fünfstufige Abfallhierarchie festlegt, nach der Abfall bewirtschaftet wird:

- Vermeidung

- Vorbereitung zur Wiederverwendung

- Recycling

- Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung

- Beseitigung

Für Verbraucher*innen wird das Abfallrecht an vielen Stellen sichtbar. So sind Verbraucher*innen z. B. gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus im Handel oder bei weiteren Rücknahmestellen abzugeben. Gleiches gilt für Elektrogeräte. Problemstoffe wie Altöl müssen über Sondermüllannahmestellen entsorgt werden. Selbst beim Kauf einer Einweg-Wasserflasche kommen Verbraucher*innen mit dem Verpackungsgesetz in Berührung, da auch für die Einwegflasche Pfand bezahlt werden muss. Damit soll einerseits der Anreiz erhöht werden, Getränke in Mehrwegbehälter zu kaufen, und andererseits sichergestellt werden, dass Einwegflaschen einem hochwertigen Recycling zugeführt werden können.

Geldanlage

Bestehende politische Rahmenbedingungen

-

EU-Regelsystem für nachhaltige Investments

EU-Regelsystem für nachhaltige Investments

Das EU-Parlament hat ein Regelwerk, die grüne Taxonomie, beschlossen. Danach können Anleger grüne Investments besser erkennen. Das Regelwerk teilt Anlageprodukte in drei Kategorien ein. „Grün“ steht für emissionsarmes oder emissionsfreies Wirtschaften wie Ökostrom oder emissionsfreier Verkehr. „Transition“ bezeichnet Bereiche, die sich am Übergang zu einer emissionsärmeren Ökonomie befinden. „Enabling“ steht für Aktivitäten, die es anderen Unternehmen ermöglichen, Emissionen zu senken. Kohle wird aus nachhaltigen Finanzprodukten ausgeschlossen. Erdgas fällt, je nach Anwendung, in die Kategorien „Transition“ oder „Enabling“.

Handlungsempfehlungen

Welche Möglichkeiten haben Bürger*innen um selbst aktiv zu werden? Wir geben Ihnen einen Überblick.

-

Engagement im Umfeld: Freund*innen, Bekannte, Arbeitsplatz

(Politisches) Engagement kann bereits im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis oder auch am Arbeitsplatz beginnen. Indem Sie beispielsweise die Unternehmensführung von der Umstellung auf Recyclingpapier oder Bio-Kaffee überzeugen, können Sie Ihren Handprint vergrößern. Überzeugen Sie Freunde und Bekannte in Gesprächen davon, nachhaltig zu leben und sich selbst in ihrem Umfeld zu engagieren. Am leichtesten geht das meist, wenn die Maßnahmen auch einen persönlichen Nutzen für die anderen Menschen haben – beispielsweise Gesundheit, Geldeinsparung oder Bequemlichkeit. Der Vorteil: Während das eigene CO2-Einsparpotenzial beschränkt ist, können Sie so tonnenweise CO2„bei anderen“ vermeiden –nach oben gibt es keine Grenzen!

-

Spenden

Spenden sind keine Gewissensberuhigung, sondern das Fundament für professionelle umweltpolitische Arbeit - ebenso wie für viele Umwelt- und Klimaschutzprojekte. Unterstützen Sie deshalb nach Möglichkeit Vereine und Verbände, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, mit Spenden. Sie geben Ihren Umweltinteressen so eine Stimme und werden auf diese Weise indirekt politisch aktiv. Sie können Ihre Spenden an gemeinnützige Organisationen dann von der Steuer absetzen.

-

Mitarbeit in Vereinen, Verbänden und NGOs

Engagieren Sie sich ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden oder NGOs. Überall gibt es politische Organisationen, die sich für Umweltschutz, Klima und Nachhaltigkeit engagieren – und sich über Unterstützung freuen. Bekannte Beispiele sind der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Naturschutzbund Deutschland (NABU), Germanwatch, Greenpeace oder auch neuere Initiativen wie Fridays for Future.

-

Online-Petitionen

Mit Online-Petitionen können Sie sich ohne großen Aufwand für Ihre politischen Interessen starkmachen. Auf verschiedenen Petitions-Plattformen wie openPetition, weACT! oder change.org können Sie bereits laufende Petitionen unterstützen oder eigene Petitionen starten. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Ihre Petition direkt auf den Seiten des Deutschen Bundestages einzureichen.

WeAct

Change.org

Petitionen Deutscher Bundestag -

In eine Partei eintreten

Sie können sich auch ganz klassisch politisch engagieren, indem Sie in eine Partei eintreten. Informationen zum Parteiprogramm sowie Mitgliedsanträge finden Sie üblicherweise auf den Webseiten der Parteien. Indem Sie einen Mitgliedsbeitrag zahlen, unterstützen Sie die parteipolitische Arbeit bereits indirekt. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen und mitzuentscheiden.

-

Teilnahme an Demonstrationen

Demonstrationen bieten ebenfalls eine Möglichkeit, sich für die eigenen politischen Interessen einzusetzen. Ob für den Klimaschutz, für den Atomausstieg oder gegen die Massentierhaltung – jedes Jahr gehen Tausende Menschen auf die Straße und nehmen so Einfluss auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen. Wie erfolgreich solche Proteste sein können, zeigt die Fridays for Future-Bewegung: Seit Beginn der Massenproteste von Schüler*innen wird das Thema Klimaschutz viel stärker in Medien und Politik diskutiert.

Learnings

- 1. Nachhaltiger Konsum braucht nachhaltige Rahmenbedingungen.

- 2. Für nachhaltige Rahmenbedingungen sind Politik, Wirtschaft und Bürger*innen gefragt.

- 3. Jede*r kann politisch aktiv werden und die Gesellschaft mitgestalten.

- 4. Wir haben nicht nur einen „CO2-Fußabdruck“, sondern auch einen „CO2-Handabdruck“.

- 5. Politisches Engagement beginnt oftmals im privaten Umfeld.

Literatur

-

Verwendete Literatur zum Nachschlagen

- Gesetz: Bevorrechtigung des Carsharings.

- Umweltbundesamt (2017): Nudge-Ansätze beim nachhaltigen Konsum.

- Wie Umweltschutz ins Grundgesetz kam

- Greenpeace: Brent Spar-Kampagne

- Umweltbundesamt: Umweltbezogene Steuern und Gebühren

- Umweltbundesamt: Tierische Produkte höher besteuern

- Umweltbundesamt: Lebenszykluskosten

- Germanwatch: Handabdruck